Du verre à la plume

Dégustations, histoires et terroirs à partager

Par Fabian BarnesNos derniers evenements

DOSSIERS

DÉGUSTATIONS

Portrait : Patrick Eresué

Patrick Eresué, l’esprit vigneron

[Archive 2003]

33350 Castillon la Bataille

Tél : 05 57 40 14 78

Fax : 05 57 40 25 45

Monsieur Erésué père était coopérateur, les 20 hectares de la propriété, situés sur les coteaux sud, abruptes de Castillon, regardant la dordogne, comptaient 15 ha de pêchers et 5 ha de vignes.

En 1979, il se retire de la cave et vinifie chez lui, arrache le verger et le remplace par de la vigne. Patrick, son fils, fait ses armes à Canon Lagaffelière où il arrive en 1983, avec Stéphane de Neipperg, il restaurera ce cru et lui rendra sa place de cru classé. En 1996, il quitte Canon La Gaffellière pour reprendre les rennes de la propriété familiale. La succession fait quelques étincelles, conflit de générations, conflit de savoir- faire, mais rien d’exceptionnel, Patrick ne désarme pas, il veut donner une existence contemporaine au domaine familial. Il conserve le nom de Chainchon pour les 15 hectares de la propriété plantés à la place des pêchers, les vinifie simplement, en cherchant fruit, équilibre et rondeur. Par contre, les vieilles parcelles antérieures à 79, constituant les premiers 5 hectares de la propriété, son vinifiées et élevées séparément ; il donnera à leur vin le nom de son grand-père : Valmy Dubourdieu Lange.

Valmy Dubourdieu Lange, nous connaissons bien, un vin de caractère, droit et puissant, maintes fois cité dans les dégustations du journal ; Chainchon est déjà beaucoup moins connu et pourtant, ce type de vin représente la catégorie principale des vins de bordeaux. Des vins comme Chainchon, vendus moins de 5 Euros la bouteille au particulier, permettent de rappeler que rapport qualité/prix, Bordeaux reste difficile à battre dans cette catégorie.

Il faut venir voir Patrick Erésué sur sa propriété. Etonné, vous le serez sûrement. Patrick Erésué est certainement un des plus vignerons, un des plus agriculteurs des producteurs de grands vins de Castillon : il n’affiche pas de fierté lorsqu’il décrit son Valmy Dubourdieu Lange, certainement qu’il en est fier, mais il ne le montre pas. Pour lui, la viticulture, c’est Chainchon, une viticulture représentative du plus grand nombre de vignobles. Une viticulture qui a une véritable dimension, un véritable sens agricole.

Il aime beaucoup son Valmy Dubourdieu Lange et les autres vins de son appellation de la même trempe, mais il est déçu de l’ombre qu’ils portent sur les Chainchon et al. : « aucun Chainchon ne peut apparaître dans une dégustation ou il y a des Valmy, il n’y a pourtant rien à comparer », «les Valmy ne représentent rien dans l’économie viticole bordelaise, les Chainchon, oui».

Etonné vous serez d’apprendre que Valmy Dubourdieu Lange est ramassé à la machine à vendanger. Etonné vous serez de trouver un chai rudimentaire, simplement fonctionnel. Etonné, vous le serez certainement d’apprendre que 30 % de sa production est vendue à une clientèle particulière, fidèle depuis des années, venant régulièrement remplir ses …cubitainers.

Patrick Erésué est pragmatique et fuit l’esbroufe, il vit de la terre, pas de la coquetterie.

Pour couronner le tout,s apprend qu’il ne veut plus vendre ses Valmy Dubourdieu Lange sur la place en primeur : « je ne peux plus supporter que les amateurs de mes vins doivent débourser 30 Euros pour une bouteille de Valmy. Bien sûr, Valmy Dubourdieu Lange coûte plus cher à produire que mes autres vins mais je ne peux décement pas vendre une bouteille plus de 15 euros à un particulier ».

(Alors rendez-vous à Chainchon, le coffre vide.)

BON

Dégustation Chainchon 2000

Nez de fruit frais, arômes fermentaires et variétaux.

Attaque franche appuyée d’une bonne nervosité – évolution rectiligne dotée d’un très joli fruit frais bien expressif et d’une bonne vivacité. Le tannin appuie l’empreinte rectiligne, un tannin de raisin, légèrement farineux, l’ensemble est presque doucereux. Très belle tenue, longueur correcte – finale dans la continuité révélant toujours du fruit et une trame de même intensité.

Très belle bouteille dans sa catégorie, à mon sens bien plus intéressant que la cuvée prestige qui apporte une structure boisée pas forcément indispensable.

ASSEZ BON

Dégustation Chainchon 1999 cuvée prestige

Nez ouvert, retenu - jolie notes de fruits rouges – légèrement épicé – et notes de premières évolution, fruits cuits et sauce au vin.

Attaque souple doublée par une légère structure boisée – évolution linéaire consentie par des tannins notamment de bois présents. Jolie amplitude et bon fruit. Bon équilibre.

Tenue bonne et longueur moyenne – finale marquée par le fruit et légèrement séchée par le bois et pointe fromagée.

Equilibre très plaisant et joli fruit font sa qualité de joli vin de plaisir à consommer rapidement.

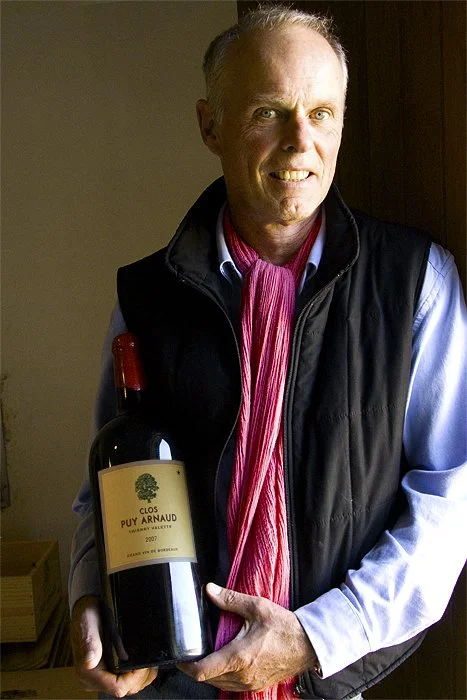

Portrait : Thierry Valette

Thierry Valette, 3 ans après [Archive 2003]

Après le 3ème millésime, quel micro bilan faites vous de votre installation ?

« Je m’étais bien préparé à la difficulté, finalement peut-être pas suffisamment, mais tant mieux : certains de mes choix de départ se révèlent assez inconscients et c’est heureux ; si j’en avais été averti, il est fort probable que je ne les aurais pas appliqués. Cette inconscience nous a permis de signer des bouteilles qui révèlent un terroir ».

Cette inconscience devenue consciente à t-elle influencé les deux millésimes suivants ?

« Sur le plan de l’élaboration des vins : absolument pas. Nous avons suivi le même protocole, les même exigences avec les deux derniers millésimes. Ce qui évolue très certainement, c’est l’émergence d’une signature personnelle. Sur le premier millésime, Stéphane (Derenoncour) est à l’origine de bon nombre des décisions prises, Depuis, j’ai appris à les anticiper.

Il demeure cependant primordial - apprendre à juger de la douceur, du juste équilibre - finesse et puissance, apparemment opposées et qui concourent, bien conjuguées, à la qualité des grands vins - voilà une tâche difficile ».

Clos Puy Arnaud est géré en «bio » jusqu’aux peintures des bâtisses d’habitation, qu’est ce que cela veut dire et surtout ,est- ce raisonnable ?

Le «bio » est une philosophie.

Elle impose la non utilisation des produits de synthèse et, pour l’agriculture en particulier, la non utilisation d’herbicide. Ce qui signifie travailler son vignoble avec des purins, de prêle, d’orties, et différentes tisanes de plantes.

Bien évidemment, il y a un prix à payer et nous avons reçu la facture en 2001, plus lourde encore en 2002.

Elle ne concerne pas le chai : une fois trouvée l’adéquation entre vinification et terroir ,tout va bien d’une année sur l’autre, bien sûr il faut avoir quelques petites intuitions chaque année en fonction du millésime, mais cela s’arrête là. En revanche, dans les vignes c’est bien plus compliqué. En agronomie, il n y a pas de solution : chaque décision a sa contre-indication et donc, il est nécessaire de gérer toutes ces contradictions. Par exemple, vous cherchez à produire un grand vin, nous savons que pour produire un grand vin il faut que la vigne souffre, pourtant, des sols travaillés biologiquement reprennent vie et peuvent devenir trop en vie. A ce moment là, la vigne ne souffre plus ».

Pratiquement, vous avez tout de même beaucoup perdu en volume de récolte, 18000 bouteilles produites en 2000, vous n’en faites que 13000 en 2001 et peut-être moitié moins en 2002, vendangé à 17hl/ha. Cela fait cher le « bio » non ?

Non, il peut m’arriver de l’incriminer dans des périodes de «blues » mais ce n’est pas tant le problème de la culture bio. Cette année 2002 est marquée par la coulure et le millerandage et je connais des propriétés menées en lutte intégrée, usant donc de produit systémique, dont la récolte est passée de 45 hl/ha à 22hl/ha. Finalement, ma baisse de rendement reste dans une moyenne normale. Non, cette baisse de volume, c’est le prix de la qualité. Dans l’avenir, j’espère tout de même ne pas rencontrer trop de rendement si bas mais, en principe, cela devrait s’arranger : nous avons redonné vie à la terre, nous avons redonné vie au pied de vigne…la nature a ses excès…il faut lui laisser le temps de retrouver son équilibre.

En tous cas, aujourd’hui, pour avoir dans nos vins une qualité de fruit et une révélation de terroir, je ne sais vraiment pas comment nous pouvons faire autrement que de conduire le vignoble en «bio » ».

Justement, l’avenir de Clos Puy Arnaud, ses exigences qualitatives, ses exigences d’éthique «bio » , vous le voyez comment ?

Dans la catégorie des bons vins, celle que nous pourrions assimiler aux médailles d’or, il y a beaucoup de monde et cela rend la situation délicate, mais notre catégorie est encore un créneau de niche. Pour l’instant, à Clos Puy Arnaud, nous vivons au dessus de nos moyens ; certes par rapport à l’appellation, nous faisons partie des vins chers, mais 8 € en 2000 et même 11€ en 2001 ne sont malheureusement pas suffisants. Pour nous, l’exploitation sera viable lorsque nous atteindrons 15€. Bien sûr, pour le consommateur, se rajoute le problème du surcoût de la place qui multiplie par 2, souvent par 2,5 le prix de nos bouteilles – cependant, se passer de la place, c’est s’occuper de notre propre commercialisation : c’est un autre métier, un autre emploi du temps.

Je suis assez confiant, nous sommes bien placés rapport qualité/prix, évidemment nos vins sont chers mais je pense qu’à qualité égale, beaucoup de vins sont bien plus chers.

Aussi faut-il bien gérer son marché afin que les vins ne deviennent pas inabordables car ils ne s’adresseraient alors qu’à des consommateurs peu connaisseurs, des golden boys qui repartent aussi vite qu’ils sont venus ».

Très bon

Dégustation Pervenche Puy Arnaud 2001

Nez dominé par le bois, l’agitation révèle de discrètes notes de confiture de mûre et quelques notes crémeuses.

Attaque pleine et franche marquée par le bois – évolution de bonne ampleur, chaude, le fruit discret a du mal à se faire une place au milieu des notes de bois grillées, vanillée, fortement dominantes, et l’alcool accentuant sa présence – bonne tenue et bonne longueur, finale sur des petites notes de cerises et de bois évidemment, curieusement la finale n’est pas chaude comme le présumait la présence alcoolique en milieu de bouche.

C’est également un très beau vin, encore bien fougueux, il est aussi dégusté juste en levée de colle. Cependant il est à craindre que le boisé reste un peu excessif, et que les allures vineuses d’une oxydation plus avancée ne lui fasse perdre de la fraîcheur (comparativement au 2000 bien entendu). Ce second vin demeure cependant dans la catégorie des meilleurs Saint-Emilion grand cru.

SUPERBE

Dégustation Pervenche Puy Arnaud 2000

Très joli nez dominé par le cassis, quelques notes boisé tendre, quelques touches poivré, le tout dans une harmonie fondue et doucereuse.

Attaque pleine et gourmande –évolution de belle ampleur même superbe pour un second vin – un tanin crayeux vient donner davantage de fermeté, le fruit se donne et impression doucereuse tout au long de la bouche aidé par un alcool présent mais pas excessif. Très bonne tenue, longueur correcte à bonne, finale en continu, sur le fruit frais puis évoluant cuit, cerises, très léger alcool et toujours cette touche crayeuse du tanin.

Un second vin meilleur que beaucoup de premiers vins de l’appellation. Indiscutablement d’un superbe rapport qualité prix.

Portrait : Jean-François Lalle

Jean-Francois et Walter Lalle en pays castillonnais [Archive 2000]

B.P 42, 8, brousse

33350 Belvès de Castillon

Tél : 05 57 56 05 55

Fax : 05 57 56 05 56

Il s’appelle Jean-Francois Lalle, mais il se prénomme aussi Walter. Jean-Francois goûte les vins mais Walter préfère goûter les vagues. Rien d’étonnant à se nourrir de passion me direz- vous, cependant chez Jean-Francois, pardon, Walter, elle est telle que même si Jean-Francois et Walter ne font qu’un, ils sont pourtant bien deux. Jean-Francois est réservé et retenu, Walter est plus fougueux – Jean-Francois est mesuré et prévoyant, Walter adepte du carpe diem.

Jean-Francois est œnologue – diplomé de Bordeaux en 1986, d’une certaine manière, il surfera les vagues du monde viti-vinicole, dispensant des cours de dégustation et tenant une rubrique vin sur Antenne 2. Mais en 1989, il lâche cette planche et plonge au cœur de la vague, celle de la production. Devenu œnologue de la cave coopérative de Saint-Emilion, il goûte aux joies de la vinification industrielle : « c’est un très gros bateaux, un paquebot, une inertie extrêmement lente » - un paquebot avec son pont commun, 60000 hl, et ses cabines personnelles, 50 châteaux en vinifications séparées.

En 1997 il est usé, «usé par la gestion d’un tel volume, usé par la difficulté des manœuvres ». En 1997, il décide de monter à bord d’une embarcation plus légère, une embarcation de luxe, en cale sèche pour restauration : château Canon, 1er cru classé de Saint-Emilion. « C'est un joyau (…), prendre le temps de faire les choses (…), ici nous sommes au royaume de la haute couture ». Pourtant en 2002, il décide d’abandonner cet équipage et la mer d’huile pour une embarcation moins capitonnée et une mer plus agitée : le château Côte Monpezat à Castillon.

Parallèlement, Walter, pendant tout ce temps là, surfe. Walter surfe les vagues océanes mais surtout, et vous comprendrez pourquoi je vous parle non seulement de Jean-Francois mais également de Walter, il s’éprend d’une vague, une vague bien particulière, une vague fluviale : le mascaret. Le Mascaret : une traînée d’ondes venant de l’océan, remontant l’estuaire et s'engouffrant dans ses bras, Dordogne et Garonne - Une traînée d’ondes à l’origine du nom Entre deux mers - Une traînée d’ondes qui pourrait emmener une planche de surf et le poids de son pilote. Ni une, ni deux, Walter et deux de ses amis se mettent à l’eau au port de Saint-Pardon et attendent la vague – voilà qu’elle arrive, jambes et bras s’agitent, quelques mouvements propulseurs, les genoux se décollent, les pieds prennent appui, les bras s’écartent en position de balancier … le Mascaret à perdu sa virginité – Walter est le premier surfeur de cette vague si particulière.

Jean-Francois, pourquoi le château Côte Monpezat ? : « il y a un terroir magnifique avec lequel nous pouvons travailler dans le velours - et il est bien plus passionnant et excitant de démontrer que nous pouvons faire ici de grands vins – dans les tous premiers crus, Cheval Blanc, Petrus,…le travail de l’équipe consiste aujourd’hui à maintenir le cru à son niveau ; ici, à Côte Monpezat, mon prédécesseur à déjà fait beaucoup pour ce cru mais nous pouvons encore bien progresser ».

C’est quoi un bon vin ?: « d’où qu’il soit, un bon vin doit être le reflet de son terroir – il doit être travaillé en finesse, montrant de l’élégance et surtout pas de la rusticité – mais surtout, finalement, un bon vin c’est une bouteille vide sur la table après un repas ».

Et le mascaret Walter ?

« Nous l’avons beaucoup surfé, il est surfable près de 70 fois par an. Mais à présent, il y a beaucoup trop de monde sur la vague. Nous avions organisé, il y a quelques années, un grand événement autour de cette vague, en invitant la presse écrite et audiovisuelle qui a répondu présent – le problème conséquent est qu’aujourd’hui, il n'y a jamais moins de soixante surfeurs sur la vague en même temps, de ce fait, le moindre écart de trajectoire renverse le voisin – c’est nettement moins amusant.

Mais je suis aussi ravi parce que le port de Saint-Pardon et son bistrot vivent depuis, toute l’année, au son du Mascaret, de ses surfeurs et de ses curieux. »

Revue des vins

TRES BON

Dégustation Côte Monpezat 2000

Nez légèrement ouvert, distillant des fruits rouges frais et compotés, de très jolies notes boisées bien fondues.

Attaque de belle ampleur, suave, évoluant vers une empreinte très rectiligne et se posant sur cette assise tannique, massive, sans angularité pour autant – notes crémeuses, fruit de bouche discret, très poivré. Tenue correcte, bonne longueur – finale massive et aplatie à deux dimensions, dominée par un tannin réellement présent .

Vin de bel équilibre et de bonne puissance, mériterait cependant une complexité plus étoffée.

BON

Dégustation Côte Monpezat 1999

Nez ouvert emmené par des notes fraîches, alcooleuses et distillant de discrètes notes de fruits frais et de bois vanillé.

Attaque de bonne amplitude très en souplesse –évolution en trois temps : volubile de bonne ampleur puis soutenue par une structure tannique de plus en plus résurgente mais sans excès, c’est ensuite au tour de l’alcool de venir conforter l’assise – joli fruit.

Bonne tenue, et bonne longueur – finale fraîche légère mâche et alcool présent, sans excès.

Joli vin bien composé dans l’équilibre, moins riche que le 2000, il est aussi plus facile.

Portrait : Juliette Bécot

Juliette Bécot – Château Joanin-Bécot

[Archive 2001]

Sur le plateau de Saint-Philippe d’Aiguilhe, non loin du château d'Aiguilhe, se trouve le hameau de « Joanin ». C’est ici que Juliette Bécot, fille de Gérard, de Beauséjour-Bécot, s’est installée. Un petit peu plus de 6 ha plantés de Merlot à 70% et de Cabernet Franc pour les 30 % restant. L’aventure vigneronne castillonaise de Juliette démarre en février 2001 lorsqu’après avoir travaillé en bonne entente avec son père en 2000, elle oublie ses projets de vignoble étranger. Les manches retroussées au-dessus des coudes et un des meilleurs guides qui soit (paternel, bien sûr), elle prépare dès le printemps 2001 son premier millésime.

Tous ses efforts sont mobilisés dans la vigne, le chai, ce sera pour plus tard, elle se contentera des locaux, que dis-je du local existant, pour vinifier son premier millésime. Vinification de « camping », comme se plait à dire Juliette Bécot : « mon père m’avait prêté deux petites cuves de la Gomerie, pour les refroidir, nous pompions l’eau d’une source en bas du village, et pour les réchauffer : une bonne épaisseur de couvertures ». En 2002, les vinifications suivaient le même protocole, mais en 2003, le nouveau chai enfin terminé lui rendra la tâche plus confortable.

Même avec une cuisine de camping, Juliette Bécot signe un, puis deux très beaux vins. Le 2001 que nous avions remarqué pendant la campagne « primeurs » tient ses promesses et les différents fûts de 2002 goûtés sont fort prometteurs, notamment les Cabernet Franc, d’une belle droiture, élégants et doucereux, ils donneront la classe au futur assemblage.

Dégustation Joanin-Bécot 2001 :

Joli nez dominé par le fruit frais, framboise, mûre, et un léger boisé.

Attaque de grande souplesse et vineuse - évolution de belle opulence et nourrie de fruit – empreinte relativement rectiligne encore épaissie d’une touche crémeuse.

Bonne tenue et très belle longueur – finale légèrement chaude et marquée par de jolis tanins serrés.

Portrait : Anthony Barton

Rencontre avec ANTHONY BARTON [Archive 2000]

Sur cette fin de siècle, nous avons vu tant de nouvelles techniques envahir les pratiques culturales et les travaux de chais, dont beaucoup n'ont eu que la courte existence d'une mode, qu'il est souvent difficile de saisir quelles sont vraiment les pratiques essentielles à la vinification. Sans chercher à classer ce qui est utile de ce qui ne l'est pas, il nous a semblé de bonne information d'approcher la conduite d'un vignoble, parmi les plus grands du bordelais, et, surtout, qui a su résister et traverser tous les courants, toutes les tendances, sans sombrer dans l'accoutumance à cette drogue vinicole, particulièrement bordelaise, qu'est le "marketing".

IVV : Vous avez une très forte majorité de cabernet sauvignon, peut être la plus importante du médoc. La singularité du médoc repose sur ces terroirs chauds de graves favorables à l'expression de grands cabernets sauvignons. Que pensez-vous des plantations qui depuis une petite dizaine d'années, augmentent significativement la proportion de merlot ?

A.B : Les vins de merlot sont plus flatteurs, plus prêts à boire. Ils se présentent mieux lors de la dégustation des primeurs en mars. Nous savons tout cela.

Le problème vient aussi du fait que les notes attribuées à ces vins primeurs, donc pas aboutis, sont mentionnées dans de nombreux ouvrages. Malheureusement, ces ouvrages restent les seules références après mise en bouteille. Ces dégustations et notations qui révèlent une certaine vérité instantanée, se transforment en notations finales intemporelles.

Il faudrait organiser au moins une deuxième dégustation de même importance après la mise. Mais évidemment, c'est au mois de mars que nous vendons les vins.

IVV : Recherchez-vous des clones particuliers, préférez-vous la sélection massale ?

Les saint-émilionnais se plaignent de ne trouver aucun bon clone de cabernet franc. D'un point de vue général pour la conduite, du vignoble d'une part, et de la qualité des vins d'autre part, qu'est ce qui prévaut : l'uniformité des plants ou au contraire leur diversité?

A.B : Qu'est ce qu'un bon clone ? Le sait-on vraiment ? Je suis, pour ma part, favorable à la diversité. Je crois qu'il faut laisser beaucoup de place à la nature.

IVV : La fin du siècle est marquée par un retour au travail en vert : vendanges vertes, ébourgeonnage, effeuillage, rabaissement des pieds,…

Nous aimerions votre avis sur l'évolution de la conduite du vignoble, sur le miracle des vendanges vertes et peut être le danger du "systématisme".

A.B : Ici, à Langoa Barton et Léoville Barton, nous ne faisons aucune vendange verte.

Deux problèmes se posent : D'une part, la compensation de la vigne. Après avoir été privée de 50% de ses grappes, la vigne fait un effort de production et livre, aux vendanges, une récolte réduite de seulement 30%. Le volume des baies restant sur le pied après la vendange verte a donc augmenté de 20% : il y a forcement de l'eau en plus.

D'autre part, l'exécution de l'opération. Quelles grappes les vendangeurs sélectionnent-ils ? Savent-ils à coup sûr reconnaître les grappillons ? Sur un pied, il y a des grappes pendantes et dégagées et d'autres cachées sous le feuillage. Ce sont ces dernières qu'il faudrait enlever, mais dans la pratique, c'est le contraire qui se produit, pour des raisons de rapidité d'exécution des gestes.

IVV : Concernant les vinifications, possédez-vous un osmoseur ou concentrateur ?

Depuis 1999, l'Europe a autorisé ce traitement et, grâce au travail à façon, il se répand partout dans le vignoble. Ne peut- on pas craindre une utilisation systématique de cette pratique entraînant un certain laxisme dans la gestion des travaux en vert et plus particulièrement des vendanges pluvieuses ? Ne peut-on pas craindre tout simplement l'affectation de la qualité première du raisin ?

A.B : Nous ne possédons pas d'osmoseur. Nous avons bien fait des essais, mais nous n'avons pas retenu cette technique.

Contrairement à toutes les argumentations promotionnelles de cette technique, les eaux retirées du moût ne sont pas inodores et le sucre reste un agent naturel même s'il augmente effectivement légèrement le volume final du vin. Je suis favorable à la chaptalisation pour une éventuelle correction des moûts et ce d'autant plus que la viticulture a une longue expérience de sa gestion : dans l'équilibre des vins tout comme dans leur stabilité au vieillissement.

IVV: Nous souhaiterions votre avis sur l'usage du bois neuf, son rôle, son intérêt et ses dangers

A.B : Ici nous élevons les vins sous 50% de bois neuf. L'intérêt de l'élevage sous bois réside uniquement dans les échanges gazeux que permet la porosité de la barrique, cette oxygénation ménagée qui vient parfaire l'équilibre, la stabilité, la présentation du vin.

L'utilisation de 100% de barriques neuves dans l'élevage des vins a une origine très simple : seules les grandes propriétés pouvaient se permettre d'acheter des barriques neuves ou d'avoir leur propre tonnellerie. Aujourd'hui, pour bon nombre, "bois neuf" égal "grand vin", c'est un raccourci.

IVV : La fin du siècle est également marquée par les malo en barriques, le cliquage…

Tout le monde sait, enfin presque, que cela n'apporte rien sinon une meilleure présentation des vins en primeurs.

Est- ce que ces malo ne prouvent pas tout simplement que la majorité des dégustateurs, les acheteurs et la presse ne savent pas ou plus déguster des vins en cours d'élevage? N'y a-t-il pas quelque chose a faire de ce coté-là ?

A.B : Nous ne faisons pas non plus de fermentation malo-lactique en barrique. Ce serait un travail considérable, avec des installations importantes et un personnel conséquent juste pour, comme vous l'avez souligné, obtenir des vins qui se goûtent mieux jeunes. Ce n'est pas raisonnable.

Il est évident, comme nous le disions précédemment, qu'il serait préférable de n'organiser cette dégustation qu'après la mise en bouteille. Seulement, une entreprise viticole ne peut pas faire l'avance d'une récolte, elle a besoin de trésorerie. La vente du mois de mars est un passage obligé, vital, et déterminant pour son avenir.

IVV : Un grand sommelier, lauréat du "meilleur sommelier du monde" disait dans une interview, il y a quelques temps, que pour ses jeunes collègues il était de plus en plus difficile, parfois impossible de trouver des vins à l'aveugle, château ou même pays d'origine. Nous pouvons supposer qu'il faisait référence à tous ces vins faits de la même manière, surmuris, avec des rendements très bas emballés sous bois neuf et malo en barrique.

Comment voyez- vous les vins de bordeaux tels qu'ils sont vinifiés aujourd'hui?

A.B : Cuvée, microcuvée,…j'ai du mal à comprendre la démarche d'ôter les meilleurs cuves du vin de la propriété. Quant au vieillissement de tous ces vins très travaillés, nous ne savons rien sur leur évolution, comment vont-ils se comporter?

A Leoville Barton, nous taillons la vigne très court, à trois boutons. Mais cela n'a rien d'exceptionnel, c'est tout à fait traditionnel dans la conduite des grands vignobles. Nous ne pratiquons pas de vendange verte, nous faisons un effeuillage à la fin août. Lorsque les vendanges sonnent, nous approchons les rendements autorisés, 50 à 55 hl ha. Si vous alliez voir à la mairie de Saint Julien les déclarations de récolte, vous vous apercevriez que les ténors de l'appellation approchent aussi les limites.

Est-ce que Anthony Barton ne nous aurait pas donné ici la définition d'un grand terroir : là où la vigne, conduite le plus naturellement et le plus simplement, fait un grand vin à 50hl ha.

Fabian barnes