Du verre à la plume

Dégustations, histoires et terroirs à partager

Par Fabian BarnesNos derniers evenements

DOSSIERS

DÉGUSTATIONS

Terroirs, Saveurs et Savoirs – Une soirée d’exception autour du bœuf Galloway

Retour sur la 1ère édition de Glass of Terroir

La première édition de Glass of Terroir s’est tenue ce samedi 1er novembre 2025 à la Maison de Grave, en présence de Tristan Hérault, éleveur de la Galloway à Saint-Vivien-de-Médoc, et de Fabien Courrian, vigneron du Château Tour Haut-Caussan.

Une soirée inaugurale qui a rassemblé passionnés, curieux et gourmets autour d’un thème puissant : le bœuf Galloway, symbole d’un élevage vertueux et d’un terroir sincère.

Pensé comme un moment d’immersion totale, l’événement articulait comme un triptyque :

un trésor du territoire,

un chef pour le magnifier,

un vigneron pour en prolonger l’expression.

Ce premier volet avait pour ambition de raconter une histoire : celle d’un élevage durable, d’une cuisine inspirée et d’une famille vigneronne qui porte haut le sens du terroir.

La Galloway : une race ancienne, rustique et écologique

Tristan Hérault a ouvert la présentation en partageant son engagement pour la Galloway, race bovine parmi les plus anciennes du monde, originaire du sud-ouest de l’Écosse.

Ses qualités ont impressionné les convives :

une autonomie exceptionnelle, vivant toute l’année en extérieur,

un élevage naturel, sans compléments alimentaires ni additifs,

un impact environnemental minimal, en valorisant pâturages pauvres et zones humides,

une viande reconnue pour sa tendreté, son goût intense et sa richesse en oméga 3.

Les images projetées — paysages médocains, troupeaux dans les marais, veaux au pré — ont offert une véritable plongée dans le quotidien de cet élevage respectueux du vivant.

Une famille vigneronne : le fil rouge de la soirée

Autre force de cette édition : la présence et le témoignage de Fabien Courrian, représentant avec sa sœur Véronique la génération actuelle du Château Tour Haut-Caussan, domaine familial présent à Blaignan depuis 1634.

L’histoire ne s’arrête pas là :

le père, Philippe Courrian, est quant à lui installé au Château Cascadais, domaine en AOC Corbières au cœur de paysages spectaculaires.

La présentation a permis aux invités de découvrir :

la continuité familiale entre le Médoc et les Corbières,

deux expressions du vin, deux terroirs, deux climats, mais un même esprit Courrian : humaniste, engagé, profondément attaché à la terre.

Le moment le plus émouvant fut le récit de l’incendie du 5 août, qui a ravagé la vallée autour du domaine Cascadais. Les images des vignes brûlées, du moulin préservé de justesse, ont touché la salle en plein cœur.

Téo Balazer : un chef pour sublimer le terroir

Le chef Téo Balazer a ensuite proposé une interprétation sensible de la Galloway : une cuisine précise, généreuse, honnête, où chaque plat tissait un lien entre l’élevage de Tristan et les vins de la famille Courrian.

Un vrai travail d’artisan, parfaitement aligné avec l’esprit de Glass of Terroir : sublimer sans dénaturer.

Une première édition chaleureuse et très réussie

Cette première soirée a rencontré un véritable enthousiasme :

Une ambiance conviviale et passionnée,

Des échanges riches entre éleveur, vignerons, chef et convives,

Une découverte sincère du terroir médocain sous ses formes les plus humaines,

Et surtout, une démonstration éclatante que Glass of Terroir possède toutes les bases pour devenir un rendez-vous incontournable.

Rendez-vous le 13 décembre pour la 2e édition :

Les huîtres du Médoc avec Robin Fauchier

L’aventure continue très vite !

La prochaine édition se tiendra le 13 décembre et mettra à l’honneur un autre trésor du territoire : les huîtres du Médoc, en la présence de Robin Fauchier, ostréiculteur passionné.

Une nouvelle occasion de célébrer la rencontre entre produit, terroir, savoir-faire et gastronomie.

Le siècle de l’œnologie

par Fabian Barnes [Archive 1999]Résumé (lecture 3 min)

Du chaos phylloxérique du XIXᵉ siècle à la naissance des laboratoires œnologiques modernes, le XXᵉ siècle fut celui de la révolution scientifique du vin.

Empirique depuis des millénaires, la viticulture devient science expérimentale : levures, bactéries, maturité, oxydation, tout est observé, mesuré, maîtrisé.

Mais cette conquête technique, loin d’éteindre la sensibilité du vigneron, a replacé la vigne et le terroir au cœur de la qualité.

C’est l’histoire d’un siècle qui a changé à jamais notre rapport au vin.

L’Œnologie dans son contexte socio-économique

Si le terme « œnologie » existait déjà au début du siècle, la science qu’il désigne n’en était qu’à ses balbutiements.

Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les vinifications deviennent véritablement le royaume des sciences œnologiques.

À l’échelle de l’histoire, un siècle de vinification équivaut à un simple flash.

Comment est-on passé d’une viticulture transmise de génération en génération à une démarche scientifique, expérimentale, presque avant-gardiste ?

Le lourd héritage du XIXᵉ siècle

Le XIXᵉ siècle fut celui des grands enthousiasmes… et des grands fléaux.

L’essor du fret, la mise en bouteille, les classements prestigieux comme celui de 1855, ont provoqué une ruée vers la vigne.

Mais le Phylloxéra, l’Oïdium, le Mildiou ou le Black-rot ont anéanti ce rêve d’expansion.

C’est aussi le siècle de la fraude, des assemblages hétéroclites et des vins « médecins » qui brouillent les identités régionales.

À la fin du siècle, la notion de terroir est vidée de son sens. Le XXᵉ siècle s’ouvrira donc sur une immense entreprise de reconstruction.

Début du XXᵉ : chaos et reconstruction

Les guerres, la crise de 1929 et la misère rurale freinent toute relance.

La vigne reste souvent une culture secondaire, marginale.

Pour survivre, les vignerons s’organisent : naissent les appellations d’origine contrôlée, les syndicats viticoles et les caves coopératives — celle de Saint-Émilion date de 1932.

La viticulture devient sociale, solidaire.

Le salut passera désormais par la qualité et l’identité des terroirs.

La naissance du corps scientifique œnologique

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’esprit de conquête gagne aussi les vignobles.

Les propriétés s’agrandissent, les investissements se multiplient.

Les scientifiques — chimistes, pharmaciens, biologistes — s’emparent du sujet.

Les universités de Montpellier, Dijon, Bordeaux posent les premières pierres de la science œnologique moderne.

Les vins gagnent en stabilité et en pureté.

La recherche stimule l’économie, et l’économie nourrit la recherche : une spirale vertueuse est enclenchée.

De l’art au métier : l’apprentissage du vin

Jusqu’aux années 1950, l’art vigneron se transmettait “sur le tas”.

Avec la mécanisation, les viticulteurs apprennent la maîtrise technique.

Dans les années 1970–1980, on enseigne la viticulture, puis la gestion, l’économie et enfin le commerce du vin.

La viticulture devient une entreprise à part entière.

L’œnologie : une question de survie

L’œnologie naît d’abord d’une nécessité.

Derrière le besoin de qualité se cache une urgence économique et culturelle : il fallait sauver un patrimoine, une population, une économie entière.

Prévoir, anticiper, contrôler : ces mots deviennent la devise du siècle œnologique.

Les grands pas de l’œnologie

Pasteur, père de l’œnologie moderne

En 1854, Louis Pasteur étudie la bière, le vinaigre et le vin.

Il révèle les acteurs invisibles — levures et bactéries — et leurs rôles dans la fermentation.

Encouragé par Napoléon III, il publie Études sur le vin, ses maladies, causes qui les provoquent, procédés nouveaux pour le conserver et pour le vieillir.

Pasteur devient le premier biochimiste du vin.

Ses découvertes fixent les bases d’un protocole rationnel : hygiène du chai, contrôle des fermentations, maîtrise des altérations.

L’œnologie vient de naître.

Trois visages de l’œnologie

1. L’œnologie “gendarme”

Celle des services des fraudes et des laboratoires d’État, chargée de détecter les pratiques illégales — ajout d’eau, chaptalisation abusive, hybrides, etc.

2. L’œnologie “curative”

Elle intervient face aux accidents : vendanges pourries, arrêts de fermentation, excès de métaux, défauts microbiens.

Chaque problème appelle son remède, du simple écoulage à la chimie fine.

3. L’œnologie “préventive”

La plus passionnante : celle qui anticipe, ajuste les paramètres, optimise le potentiel du raisin et du terroir.

C’est l’œnologie de la précision, celle du vigneron moderne.

La maîtrise du SO₂ : pivot du siècle

Le dioxyde de soufre est la pierre angulaire de l’œnologie.

Sans lui, la conservation du vin aurait été impossible.

Longtemps mal compris, il est aujourd’hui parfaitement maîtrisé.

Antioxydant, antiseptique, régulateur des fermentations, protecteur des arômes — le SO₂ est tout cela à la fois.

Mais il demande une main juste : trop peu, le vin s’oxyde ; trop, il se fige.

La maîtrise des phénomènes oxydatifs

Invisible mais redoutable, l’oxydation fut longtemps l’ennemie du vigneron.

Les recherches du XXᵉ siècle ont permis de comprendre ses mécanismes, d’isoler les enzymes responsables (Tyrosinase, Laccase), de maîtriser les transferts d’oxygène et les équilibres phénoliques.

Ces avancées ont ouvert la voie à des vins plus purs, plus précis, parfois même vinifiés sans soufre, comme au Château de Tariquet.

La maîtrise des fermentations

Garantir le bon déroulement des fermentations alcooliques et malo-lactiques est aujourd’hui un acquis.

On contrôle les températures, les nutriments, les souches de levures et de bactéries, les toxines inhibitrices.

L’ère de l’aléatoire est révolue.

La maîtrise de la maturité

C’est sans doute la clé de toute vinification réussie.

De la maturité physiologique (sucre/acidité) aux maturités phénolique et cellulaire, chaque étape conditionne la qualité finale.

Les travaux sur les arômes variétaux du Sauvignon blanc ont ouvert la voie à une compréhension fine des précurseurs d’arômes et de la structure des raisins noirs.

Vers l’œnologie de demain

« Avoir compris que le vin se fait dans la vigne. » — Yves Glories, Institut d’Œnologie de Bordeaux

Cette phrase résume un siècle de progrès.

L’œnologie du chai a conduit naturellement à une œnologie du végétal, centrée sur la matière première.

Les millésimes “mauvais” d’hier deviennent “bons” aujourd’hui grâce à cette compréhension nouvelle du vignoble.

L’avenir ? Il s’écrira autour de la durabilité, de la biodynamie, de la lutte raisonnée et des recherches génétiques visant à renforcer la résistance naturelle de la vigne.

Conclusion : un siècle de révolution

En cent ans, le vin est passé de l’empirisme à la science, sans perdre son âme.

L’œnologie a bouleversé les pratiques, redessiné le paysage viticole et changé la place du vin dans la société.

Mais une question demeure :

Comment cette révolution scientifique n’a-t-elle pas transformé le goût ? Goût du vin… et goûts des hommes.

Portrait d’une fermentation mal connue : la fermentation malo-lactique

par Fabian Barnes🕒 Résumé (lecture 2 min)

Si la fermentation alcoolique attire toute l’attention au moment des vendanges, elle n’est que la première étape du processus.

La fermentation malo-lactique, plus discrète, transforme l’acide malique en acide lactique : le vin perd en acidité, gagne en souplesse et en rondeur.

Indispensable pour les rouges et certains blancs de garde, elle stabilise biologiquement le vin et lui confère équilibre et douceur.

La “seconde vie” du vin

Quand sonne l’heure des vendanges, nous avons tous à l’esprit la grande cérémonie des fermentations ; celle qui donnera naissance au fruit du plaisir, parfois fruit du péché : la fermentation alcoolique.

Pourtant, si cette dernière nous donne le ton des festivités, les vins sont à ce stade à l’état “cru”.

Ils expriment toute la fraîcheur du raisin, soutenue par la vivacité des arômes fermentaires dits secondaires et d’une acidité marquée.

Pour beaucoup de vins blancs et rosés, ces caractéristiques sont recherchées et seront préservées jusqu’à la mise.

Mais pour les vins rouges, certains clairets et blancs de garde, on entreprendra une seconde fermentation dite malo-lactique, qui apporte souplesse, gras et rondeur, tout en abaissant l’acidité.

Les agents de cette transformation

Contrairement à la fermentation alcoolique menée par les levures, ce sont ici des bactéries lactiques qui sont à l’œuvre.

Dans ce monde de l’infiniment petit, levures et bactéries se côtoient et se partagent la nature et ses richesses.

Les principales familles rencontrées sont :

Leuconostoc (formes rondes, “coques”),

Lactobacillus (formes en bâtonnets, “bacilles”).

Ces micro-organismes sont déjà présents sur le raisin et dans le chai, prêts à intervenir lorsque le milieu devient favorable.

Le savoir-faire des bactéries

Les bactéries respirent et fermentent selon la disponibilité de l’oxygène.

En anaérobiose, elles adoptent divers mécanismes métaboliques :

elles peuvent transformer les sucres en éthanol, produire du glycérol, du lactate ou, plus rarement, des composés indésirables (acroléine → amertume, “maladie de la tourne”, etc.).

Leuconostoc oenos, bactérie la plus résistante à l’alcool, réalise la transformation essentielle :

acide malique → acide lactique + CO₂

Cette réaction désacidifie naturellement le vin et en modifie la texture.

Conditions favorables

Leur développement dépend de nombreux facteurs :

pH optimal : 4,8 – 5 ; inhibé < 3,0

Température : 19–20 °C (une baisse de 5 °C peut les tuer)

Degré alcoolique : facteur sélectif des souches

SO₂ : inhibiteur à l’état libre, toléré lorsqu’il est combiné

La nutrition n’est pas limitante : le vin contient déjà vitamines, minéraux, acides aminés et sucres nécessaires.

Levures contre bactéries : le match

Au chai, levures et bactéries coexistent dès la vendange.

Les bactéries patientent pendant la fermentation alcoolique, prêtes à se développer si les levures s’affaiblissent.

Un pH élevé, une vendange surmûrie ou une carence azotée peuvent favoriser leur reprise trop précoce :

le risque est alors la piqûre lactique, accident redouté.

Si la fermentation alcoolique s’achève correctement, le milieu alcoolisé sélectionne ensuite les leuconostocs, qui initient la fermentation malo-lactique vers 20 °C.

En cas de lenteur, on peut pratiquer un ensemencement à partir de cuves actives ou de souches lyophilisées, en ajoutant parfois des écorces de levures pour stimuler leur activité.

La malo-lactique en pratique

Plus lente que la fermentation alcoolique, elle dure une à trois semaines selon la température et la teneur initiale en acide malique.

Une fois celui-ci épuisé, les bactéries consomment un peu d’acide citrique, générant parfois des notes beurrées (diacétyle).

Bilan sensoriel et œnologique

À l’issue de la fermentation malo-lactique :

L’acidité diminue, le vin s’arrondit.

Des notes lactées ou beurrées peuvent apparaître (temporairement).

Les arômes primaires s’atténuent, la couleur perd un peu d’intensité.

La volatile augmente légèrement.

Le vin devient biologiquement stable, apte à l’élevage.

Cette fermentation reste difficile à suivre sans analyse : elle se contrôle par dosage des acides malique et lactique, ou plus simplement par chromatographie sur papier.

Cas particuliers

Certains vins blancs destinés à la distillation (Cognac, Armagnac) ou à l’élaboration de crémants et champagnes subissent cette fermentation uniquement pour stabilisation.

Cependant, elle modifie toujours les arômes ; c’est pourquoi des recherches sur des procédés enzymatiques de désacidification se poursuivent.

📘 En bref : à retenir

Elle transforme l’acide malique en acide lactique.

Elle adoucit le vin et diminue son acidité.

Elle stabilise le vin biologiquement.

Elle est menée par des bactéries lactiques (Leuconostoc oenos).

Elle se déroule entre 19 et 20 °C, après la fermentation alcoolique.

Portrait : Patrick Eresué

Patrick Eresué, l’esprit vigneron

[Archive 2003]

33350 Castillon la Bataille

Tél : 05 57 40 14 78

Fax : 05 57 40 25 45

Monsieur Erésué père était coopérateur, les 20 hectares de la propriété, situés sur les coteaux sud, abruptes de Castillon, regardant la dordogne, comptaient 15 ha de pêchers et 5 ha de vignes.

En 1979, il se retire de la cave et vinifie chez lui, arrache le verger et le remplace par de la vigne. Patrick, son fils, fait ses armes à Canon Lagaffelière où il arrive en 1983, avec Stéphane de Neipperg, il restaurera ce cru et lui rendra sa place de cru classé. En 1996, il quitte Canon La Gaffellière pour reprendre les rennes de la propriété familiale. La succession fait quelques étincelles, conflit de générations, conflit de savoir- faire, mais rien d’exceptionnel, Patrick ne désarme pas, il veut donner une existence contemporaine au domaine familial. Il conserve le nom de Chainchon pour les 15 hectares de la propriété plantés à la place des pêchers, les vinifie simplement, en cherchant fruit, équilibre et rondeur. Par contre, les vieilles parcelles antérieures à 79, constituant les premiers 5 hectares de la propriété, son vinifiées et élevées séparément ; il donnera à leur vin le nom de son grand-père : Valmy Dubourdieu Lange.

Valmy Dubourdieu Lange, nous connaissons bien, un vin de caractère, droit et puissant, maintes fois cité dans les dégustations du journal ; Chainchon est déjà beaucoup moins connu et pourtant, ce type de vin représente la catégorie principale des vins de bordeaux. Des vins comme Chainchon, vendus moins de 5 Euros la bouteille au particulier, permettent de rappeler que rapport qualité/prix, Bordeaux reste difficile à battre dans cette catégorie.

Il faut venir voir Patrick Erésué sur sa propriété. Etonné, vous le serez sûrement. Patrick Erésué est certainement un des plus vignerons, un des plus agriculteurs des producteurs de grands vins de Castillon : il n’affiche pas de fierté lorsqu’il décrit son Valmy Dubourdieu Lange, certainement qu’il en est fier, mais il ne le montre pas. Pour lui, la viticulture, c’est Chainchon, une viticulture représentative du plus grand nombre de vignobles. Une viticulture qui a une véritable dimension, un véritable sens agricole.

Il aime beaucoup son Valmy Dubourdieu Lange et les autres vins de son appellation de la même trempe, mais il est déçu de l’ombre qu’ils portent sur les Chainchon et al. : « aucun Chainchon ne peut apparaître dans une dégustation ou il y a des Valmy, il n’y a pourtant rien à comparer », «les Valmy ne représentent rien dans l’économie viticole bordelaise, les Chainchon, oui».

Etonné vous serez d’apprendre que Valmy Dubourdieu Lange est ramassé à la machine à vendanger. Etonné vous serez de trouver un chai rudimentaire, simplement fonctionnel. Etonné, vous le serez certainement d’apprendre que 30 % de sa production est vendue à une clientèle particulière, fidèle depuis des années, venant régulièrement remplir ses …cubitainers.

Patrick Erésué est pragmatique et fuit l’esbroufe, il vit de la terre, pas de la coquetterie.

Pour couronner le tout,s apprend qu’il ne veut plus vendre ses Valmy Dubourdieu Lange sur la place en primeur : « je ne peux plus supporter que les amateurs de mes vins doivent débourser 30 Euros pour une bouteille de Valmy. Bien sûr, Valmy Dubourdieu Lange coûte plus cher à produire que mes autres vins mais je ne peux décement pas vendre une bouteille plus de 15 euros à un particulier ».

(Alors rendez-vous à Chainchon, le coffre vide.)

BON

Dégustation Chainchon 2000

Nez de fruit frais, arômes fermentaires et variétaux.

Attaque franche appuyée d’une bonne nervosité – évolution rectiligne dotée d’un très joli fruit frais bien expressif et d’une bonne vivacité. Le tannin appuie l’empreinte rectiligne, un tannin de raisin, légèrement farineux, l’ensemble est presque doucereux. Très belle tenue, longueur correcte – finale dans la continuité révélant toujours du fruit et une trame de même intensité.

Très belle bouteille dans sa catégorie, à mon sens bien plus intéressant que la cuvée prestige qui apporte une structure boisée pas forcément indispensable.

ASSEZ BON

Dégustation Chainchon 1999 cuvée prestige

Nez ouvert, retenu - jolie notes de fruits rouges – légèrement épicé – et notes de premières évolution, fruits cuits et sauce au vin.

Attaque souple doublée par une légère structure boisée – évolution linéaire consentie par des tannins notamment de bois présents. Jolie amplitude et bon fruit. Bon équilibre.

Tenue bonne et longueur moyenne – finale marquée par le fruit et légèrement séchée par le bois et pointe fromagée.

Equilibre très plaisant et joli fruit font sa qualité de joli vin de plaisir à consommer rapidement.

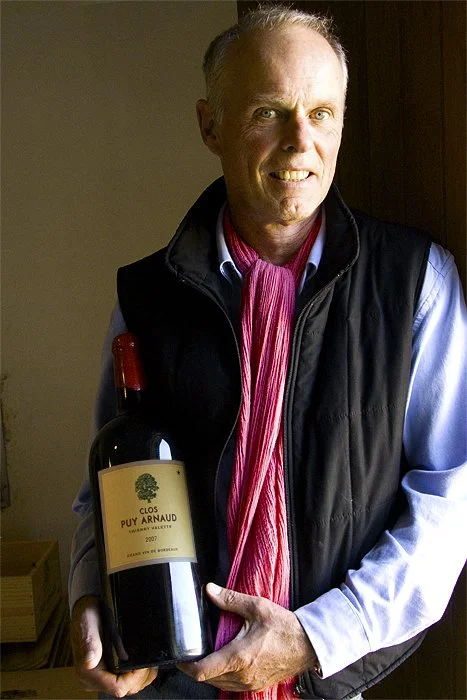

Portrait : Thierry Valette

Thierry Valette, 3 ans après [Archive 2003]

Après le 3ème millésime, quel micro bilan faites vous de votre installation ?

« Je m’étais bien préparé à la difficulté, finalement peut-être pas suffisamment, mais tant mieux : certains de mes choix de départ se révèlent assez inconscients et c’est heureux ; si j’en avais été averti, il est fort probable que je ne les aurais pas appliqués. Cette inconscience nous a permis de signer des bouteilles qui révèlent un terroir ».

Cette inconscience devenue consciente à t-elle influencé les deux millésimes suivants ?

« Sur le plan de l’élaboration des vins : absolument pas. Nous avons suivi le même protocole, les même exigences avec les deux derniers millésimes. Ce qui évolue très certainement, c’est l’émergence d’une signature personnelle. Sur le premier millésime, Stéphane (Derenoncour) est à l’origine de bon nombre des décisions prises, Depuis, j’ai appris à les anticiper.

Il demeure cependant primordial - apprendre à juger de la douceur, du juste équilibre - finesse et puissance, apparemment opposées et qui concourent, bien conjuguées, à la qualité des grands vins - voilà une tâche difficile ».

Clos Puy Arnaud est géré en «bio » jusqu’aux peintures des bâtisses d’habitation, qu’est ce que cela veut dire et surtout ,est- ce raisonnable ?

Le «bio » est une philosophie.

Elle impose la non utilisation des produits de synthèse et, pour l’agriculture en particulier, la non utilisation d’herbicide. Ce qui signifie travailler son vignoble avec des purins, de prêle, d’orties, et différentes tisanes de plantes.

Bien évidemment, il y a un prix à payer et nous avons reçu la facture en 2001, plus lourde encore en 2002.

Elle ne concerne pas le chai : une fois trouvée l’adéquation entre vinification et terroir ,tout va bien d’une année sur l’autre, bien sûr il faut avoir quelques petites intuitions chaque année en fonction du millésime, mais cela s’arrête là. En revanche, dans les vignes c’est bien plus compliqué. En agronomie, il n y a pas de solution : chaque décision a sa contre-indication et donc, il est nécessaire de gérer toutes ces contradictions. Par exemple, vous cherchez à produire un grand vin, nous savons que pour produire un grand vin il faut que la vigne souffre, pourtant, des sols travaillés biologiquement reprennent vie et peuvent devenir trop en vie. A ce moment là, la vigne ne souffre plus ».

Pratiquement, vous avez tout de même beaucoup perdu en volume de récolte, 18000 bouteilles produites en 2000, vous n’en faites que 13000 en 2001 et peut-être moitié moins en 2002, vendangé à 17hl/ha. Cela fait cher le « bio » non ?

Non, il peut m’arriver de l’incriminer dans des périodes de «blues » mais ce n’est pas tant le problème de la culture bio. Cette année 2002 est marquée par la coulure et le millerandage et je connais des propriétés menées en lutte intégrée, usant donc de produit systémique, dont la récolte est passée de 45 hl/ha à 22hl/ha. Finalement, ma baisse de rendement reste dans une moyenne normale. Non, cette baisse de volume, c’est le prix de la qualité. Dans l’avenir, j’espère tout de même ne pas rencontrer trop de rendement si bas mais, en principe, cela devrait s’arranger : nous avons redonné vie à la terre, nous avons redonné vie au pied de vigne…la nature a ses excès…il faut lui laisser le temps de retrouver son équilibre.

En tous cas, aujourd’hui, pour avoir dans nos vins une qualité de fruit et une révélation de terroir, je ne sais vraiment pas comment nous pouvons faire autrement que de conduire le vignoble en «bio » ».

Justement, l’avenir de Clos Puy Arnaud, ses exigences qualitatives, ses exigences d’éthique «bio » , vous le voyez comment ?

Dans la catégorie des bons vins, celle que nous pourrions assimiler aux médailles d’or, il y a beaucoup de monde et cela rend la situation délicate, mais notre catégorie est encore un créneau de niche. Pour l’instant, à Clos Puy Arnaud, nous vivons au dessus de nos moyens ; certes par rapport à l’appellation, nous faisons partie des vins chers, mais 8 € en 2000 et même 11€ en 2001 ne sont malheureusement pas suffisants. Pour nous, l’exploitation sera viable lorsque nous atteindrons 15€. Bien sûr, pour le consommateur, se rajoute le problème du surcoût de la place qui multiplie par 2, souvent par 2,5 le prix de nos bouteilles – cependant, se passer de la place, c’est s’occuper de notre propre commercialisation : c’est un autre métier, un autre emploi du temps.

Je suis assez confiant, nous sommes bien placés rapport qualité/prix, évidemment nos vins sont chers mais je pense qu’à qualité égale, beaucoup de vins sont bien plus chers.

Aussi faut-il bien gérer son marché afin que les vins ne deviennent pas inabordables car ils ne s’adresseraient alors qu’à des consommateurs peu connaisseurs, des golden boys qui repartent aussi vite qu’ils sont venus ».

Très bon

Dégustation Pervenche Puy Arnaud 2001

Nez dominé par le bois, l’agitation révèle de discrètes notes de confiture de mûre et quelques notes crémeuses.

Attaque pleine et franche marquée par le bois – évolution de bonne ampleur, chaude, le fruit discret a du mal à se faire une place au milieu des notes de bois grillées, vanillée, fortement dominantes, et l’alcool accentuant sa présence – bonne tenue et bonne longueur, finale sur des petites notes de cerises et de bois évidemment, curieusement la finale n’est pas chaude comme le présumait la présence alcoolique en milieu de bouche.

C’est également un très beau vin, encore bien fougueux, il est aussi dégusté juste en levée de colle. Cependant il est à craindre que le boisé reste un peu excessif, et que les allures vineuses d’une oxydation plus avancée ne lui fasse perdre de la fraîcheur (comparativement au 2000 bien entendu). Ce second vin demeure cependant dans la catégorie des meilleurs Saint-Emilion grand cru.

SUPERBE

Dégustation Pervenche Puy Arnaud 2000

Très joli nez dominé par le cassis, quelques notes boisé tendre, quelques touches poivré, le tout dans une harmonie fondue et doucereuse.

Attaque pleine et gourmande –évolution de belle ampleur même superbe pour un second vin – un tanin crayeux vient donner davantage de fermeté, le fruit se donne et impression doucereuse tout au long de la bouche aidé par un alcool présent mais pas excessif. Très bonne tenue, longueur correcte à bonne, finale en continu, sur le fruit frais puis évoluant cuit, cerises, très léger alcool et toujours cette touche crayeuse du tanin.

Un second vin meilleur que beaucoup de premiers vins de l’appellation. Indiscutablement d’un superbe rapport qualité prix.

Portrait : Jean-François Lalle

Jean-Francois et Walter Lalle en pays castillonnais [Archive 2000]

B.P 42, 8, brousse

33350 Belvès de Castillon

Tél : 05 57 56 05 55

Fax : 05 57 56 05 56

Il s’appelle Jean-Francois Lalle, mais il se prénomme aussi Walter. Jean-Francois goûte les vins mais Walter préfère goûter les vagues. Rien d’étonnant à se nourrir de passion me direz- vous, cependant chez Jean-Francois, pardon, Walter, elle est telle que même si Jean-Francois et Walter ne font qu’un, ils sont pourtant bien deux. Jean-Francois est réservé et retenu, Walter est plus fougueux – Jean-Francois est mesuré et prévoyant, Walter adepte du carpe diem.

Jean-Francois est œnologue – diplomé de Bordeaux en 1986, d’une certaine manière, il surfera les vagues du monde viti-vinicole, dispensant des cours de dégustation et tenant une rubrique vin sur Antenne 2. Mais en 1989, il lâche cette planche et plonge au cœur de la vague, celle de la production. Devenu œnologue de la cave coopérative de Saint-Emilion, il goûte aux joies de la vinification industrielle : « c’est un très gros bateaux, un paquebot, une inertie extrêmement lente » - un paquebot avec son pont commun, 60000 hl, et ses cabines personnelles, 50 châteaux en vinifications séparées.

En 1997 il est usé, «usé par la gestion d’un tel volume, usé par la difficulté des manœuvres ». En 1997, il décide de monter à bord d’une embarcation plus légère, une embarcation de luxe, en cale sèche pour restauration : château Canon, 1er cru classé de Saint-Emilion. « C'est un joyau (…), prendre le temps de faire les choses (…), ici nous sommes au royaume de la haute couture ». Pourtant en 2002, il décide d’abandonner cet équipage et la mer d’huile pour une embarcation moins capitonnée et une mer plus agitée : le château Côte Monpezat à Castillon.

Parallèlement, Walter, pendant tout ce temps là, surfe. Walter surfe les vagues océanes mais surtout, et vous comprendrez pourquoi je vous parle non seulement de Jean-Francois mais également de Walter, il s’éprend d’une vague, une vague bien particulière, une vague fluviale : le mascaret. Le Mascaret : une traînée d’ondes venant de l’océan, remontant l’estuaire et s'engouffrant dans ses bras, Dordogne et Garonne - Une traînée d’ondes à l’origine du nom Entre deux mers - Une traînée d’ondes qui pourrait emmener une planche de surf et le poids de son pilote. Ni une, ni deux, Walter et deux de ses amis se mettent à l’eau au port de Saint-Pardon et attendent la vague – voilà qu’elle arrive, jambes et bras s’agitent, quelques mouvements propulseurs, les genoux se décollent, les pieds prennent appui, les bras s’écartent en position de balancier … le Mascaret à perdu sa virginité – Walter est le premier surfeur de cette vague si particulière.

Jean-Francois, pourquoi le château Côte Monpezat ? : « il y a un terroir magnifique avec lequel nous pouvons travailler dans le velours - et il est bien plus passionnant et excitant de démontrer que nous pouvons faire ici de grands vins – dans les tous premiers crus, Cheval Blanc, Petrus,…le travail de l’équipe consiste aujourd’hui à maintenir le cru à son niveau ; ici, à Côte Monpezat, mon prédécesseur à déjà fait beaucoup pour ce cru mais nous pouvons encore bien progresser ».

C’est quoi un bon vin ?: « d’où qu’il soit, un bon vin doit être le reflet de son terroir – il doit être travaillé en finesse, montrant de l’élégance et surtout pas de la rusticité – mais surtout, finalement, un bon vin c’est une bouteille vide sur la table après un repas ».

Et le mascaret Walter ?

« Nous l’avons beaucoup surfé, il est surfable près de 70 fois par an. Mais à présent, il y a beaucoup trop de monde sur la vague. Nous avions organisé, il y a quelques années, un grand événement autour de cette vague, en invitant la presse écrite et audiovisuelle qui a répondu présent – le problème conséquent est qu’aujourd’hui, il n'y a jamais moins de soixante surfeurs sur la vague en même temps, de ce fait, le moindre écart de trajectoire renverse le voisin – c’est nettement moins amusant.

Mais je suis aussi ravi parce que le port de Saint-Pardon et son bistrot vivent depuis, toute l’année, au son du Mascaret, de ses surfeurs et de ses curieux. »

Revue des vins

TRES BON

Dégustation Côte Monpezat 2000

Nez légèrement ouvert, distillant des fruits rouges frais et compotés, de très jolies notes boisées bien fondues.

Attaque de belle ampleur, suave, évoluant vers une empreinte très rectiligne et se posant sur cette assise tannique, massive, sans angularité pour autant – notes crémeuses, fruit de bouche discret, très poivré. Tenue correcte, bonne longueur – finale massive et aplatie à deux dimensions, dominée par un tannin réellement présent .

Vin de bel équilibre et de bonne puissance, mériterait cependant une complexité plus étoffée.

BON

Dégustation Côte Monpezat 1999

Nez ouvert emmené par des notes fraîches, alcooleuses et distillant de discrètes notes de fruits frais et de bois vanillé.

Attaque de bonne amplitude très en souplesse –évolution en trois temps : volubile de bonne ampleur puis soutenue par une structure tannique de plus en plus résurgente mais sans excès, c’est ensuite au tour de l’alcool de venir conforter l’assise – joli fruit.

Bonne tenue, et bonne longueur – finale fraîche légère mâche et alcool présent, sans excès.

Joli vin bien composé dans l’équilibre, moins riche que le 2000, il est aussi plus facile.

Portrait : Juliette Bécot

Juliette Bécot – Château Joanin-Bécot

[Archive 2001]

Sur le plateau de Saint-Philippe d’Aiguilhe, non loin du château d'Aiguilhe, se trouve le hameau de « Joanin ». C’est ici que Juliette Bécot, fille de Gérard, de Beauséjour-Bécot, s’est installée. Un petit peu plus de 6 ha plantés de Merlot à 70% et de Cabernet Franc pour les 30 % restant. L’aventure vigneronne castillonaise de Juliette démarre en février 2001 lorsqu’après avoir travaillé en bonne entente avec son père en 2000, elle oublie ses projets de vignoble étranger. Les manches retroussées au-dessus des coudes et un des meilleurs guides qui soit (paternel, bien sûr), elle prépare dès le printemps 2001 son premier millésime.

Tous ses efforts sont mobilisés dans la vigne, le chai, ce sera pour plus tard, elle se contentera des locaux, que dis-je du local existant, pour vinifier son premier millésime. Vinification de « camping », comme se plait à dire Juliette Bécot : « mon père m’avait prêté deux petites cuves de la Gomerie, pour les refroidir, nous pompions l’eau d’une source en bas du village, et pour les réchauffer : une bonne épaisseur de couvertures ». En 2002, les vinifications suivaient le même protocole, mais en 2003, le nouveau chai enfin terminé lui rendra la tâche plus confortable.

Même avec une cuisine de camping, Juliette Bécot signe un, puis deux très beaux vins. Le 2001 que nous avions remarqué pendant la campagne « primeurs » tient ses promesses et les différents fûts de 2002 goûtés sont fort prometteurs, notamment les Cabernet Franc, d’une belle droiture, élégants et doucereux, ils donneront la classe au futur assemblage.

Dégustation Joanin-Bécot 2001 :

Joli nez dominé par le fruit frais, framboise, mûre, et un léger boisé.

Attaque de grande souplesse et vineuse - évolution de belle opulence et nourrie de fruit – empreinte relativement rectiligne encore épaissie d’une touche crémeuse.

Bonne tenue et très belle longueur – finale légèrement chaude et marquée par de jolis tanins serrés.

Portrait : Anthony Barton

Rencontre avec ANTHONY BARTON [Archive 2000]

Sur cette fin de siècle, nous avons vu tant de nouvelles techniques envahir les pratiques culturales et les travaux de chais, dont beaucoup n'ont eu que la courte existence d'une mode, qu'il est souvent difficile de saisir quelles sont vraiment les pratiques essentielles à la vinification. Sans chercher à classer ce qui est utile de ce qui ne l'est pas, il nous a semblé de bonne information d'approcher la conduite d'un vignoble, parmi les plus grands du bordelais, et, surtout, qui a su résister et traverser tous les courants, toutes les tendances, sans sombrer dans l'accoutumance à cette drogue vinicole, particulièrement bordelaise, qu'est le "marketing".

IVV : Vous avez une très forte majorité de cabernet sauvignon, peut être la plus importante du médoc. La singularité du médoc repose sur ces terroirs chauds de graves favorables à l'expression de grands cabernets sauvignons. Que pensez-vous des plantations qui depuis une petite dizaine d'années, augmentent significativement la proportion de merlot ?

A.B : Les vins de merlot sont plus flatteurs, plus prêts à boire. Ils se présentent mieux lors de la dégustation des primeurs en mars. Nous savons tout cela.

Le problème vient aussi du fait que les notes attribuées à ces vins primeurs, donc pas aboutis, sont mentionnées dans de nombreux ouvrages. Malheureusement, ces ouvrages restent les seules références après mise en bouteille. Ces dégustations et notations qui révèlent une certaine vérité instantanée, se transforment en notations finales intemporelles.

Il faudrait organiser au moins une deuxième dégustation de même importance après la mise. Mais évidemment, c'est au mois de mars que nous vendons les vins.

IVV : Recherchez-vous des clones particuliers, préférez-vous la sélection massale ?

Les saint-émilionnais se plaignent de ne trouver aucun bon clone de cabernet franc. D'un point de vue général pour la conduite, du vignoble d'une part, et de la qualité des vins d'autre part, qu'est ce qui prévaut : l'uniformité des plants ou au contraire leur diversité?

A.B : Qu'est ce qu'un bon clone ? Le sait-on vraiment ? Je suis, pour ma part, favorable à la diversité. Je crois qu'il faut laisser beaucoup de place à la nature.

IVV : La fin du siècle est marquée par un retour au travail en vert : vendanges vertes, ébourgeonnage, effeuillage, rabaissement des pieds,…

Nous aimerions votre avis sur l'évolution de la conduite du vignoble, sur le miracle des vendanges vertes et peut être le danger du "systématisme".

A.B : Ici, à Langoa Barton et Léoville Barton, nous ne faisons aucune vendange verte.

Deux problèmes se posent : D'une part, la compensation de la vigne. Après avoir été privée de 50% de ses grappes, la vigne fait un effort de production et livre, aux vendanges, une récolte réduite de seulement 30%. Le volume des baies restant sur le pied après la vendange verte a donc augmenté de 20% : il y a forcement de l'eau en plus.

D'autre part, l'exécution de l'opération. Quelles grappes les vendangeurs sélectionnent-ils ? Savent-ils à coup sûr reconnaître les grappillons ? Sur un pied, il y a des grappes pendantes et dégagées et d'autres cachées sous le feuillage. Ce sont ces dernières qu'il faudrait enlever, mais dans la pratique, c'est le contraire qui se produit, pour des raisons de rapidité d'exécution des gestes.

IVV : Concernant les vinifications, possédez-vous un osmoseur ou concentrateur ?

Depuis 1999, l'Europe a autorisé ce traitement et, grâce au travail à façon, il se répand partout dans le vignoble. Ne peut- on pas craindre une utilisation systématique de cette pratique entraînant un certain laxisme dans la gestion des travaux en vert et plus particulièrement des vendanges pluvieuses ? Ne peut-on pas craindre tout simplement l'affectation de la qualité première du raisin ?

A.B : Nous ne possédons pas d'osmoseur. Nous avons bien fait des essais, mais nous n'avons pas retenu cette technique.

Contrairement à toutes les argumentations promotionnelles de cette technique, les eaux retirées du moût ne sont pas inodores et le sucre reste un agent naturel même s'il augmente effectivement légèrement le volume final du vin. Je suis favorable à la chaptalisation pour une éventuelle correction des moûts et ce d'autant plus que la viticulture a une longue expérience de sa gestion : dans l'équilibre des vins tout comme dans leur stabilité au vieillissement.

IVV: Nous souhaiterions votre avis sur l'usage du bois neuf, son rôle, son intérêt et ses dangers

A.B : Ici nous élevons les vins sous 50% de bois neuf. L'intérêt de l'élevage sous bois réside uniquement dans les échanges gazeux que permet la porosité de la barrique, cette oxygénation ménagée qui vient parfaire l'équilibre, la stabilité, la présentation du vin.

L'utilisation de 100% de barriques neuves dans l'élevage des vins a une origine très simple : seules les grandes propriétés pouvaient se permettre d'acheter des barriques neuves ou d'avoir leur propre tonnellerie. Aujourd'hui, pour bon nombre, "bois neuf" égal "grand vin", c'est un raccourci.

IVV : La fin du siècle est également marquée par les malo en barriques, le cliquage…

Tout le monde sait, enfin presque, que cela n'apporte rien sinon une meilleure présentation des vins en primeurs.

Est- ce que ces malo ne prouvent pas tout simplement que la majorité des dégustateurs, les acheteurs et la presse ne savent pas ou plus déguster des vins en cours d'élevage? N'y a-t-il pas quelque chose a faire de ce coté-là ?

A.B : Nous ne faisons pas non plus de fermentation malo-lactique en barrique. Ce serait un travail considérable, avec des installations importantes et un personnel conséquent juste pour, comme vous l'avez souligné, obtenir des vins qui se goûtent mieux jeunes. Ce n'est pas raisonnable.

Il est évident, comme nous le disions précédemment, qu'il serait préférable de n'organiser cette dégustation qu'après la mise en bouteille. Seulement, une entreprise viticole ne peut pas faire l'avance d'une récolte, elle a besoin de trésorerie. La vente du mois de mars est un passage obligé, vital, et déterminant pour son avenir.

IVV : Un grand sommelier, lauréat du "meilleur sommelier du monde" disait dans une interview, il y a quelques temps, que pour ses jeunes collègues il était de plus en plus difficile, parfois impossible de trouver des vins à l'aveugle, château ou même pays d'origine. Nous pouvons supposer qu'il faisait référence à tous ces vins faits de la même manière, surmuris, avec des rendements très bas emballés sous bois neuf et malo en barrique.

Comment voyez- vous les vins de bordeaux tels qu'ils sont vinifiés aujourd'hui?

A.B : Cuvée, microcuvée,…j'ai du mal à comprendre la démarche d'ôter les meilleurs cuves du vin de la propriété. Quant au vieillissement de tous ces vins très travaillés, nous ne savons rien sur leur évolution, comment vont-ils se comporter?

A Leoville Barton, nous taillons la vigne très court, à trois boutons. Mais cela n'a rien d'exceptionnel, c'est tout à fait traditionnel dans la conduite des grands vignobles. Nous ne pratiquons pas de vendange verte, nous faisons un effeuillage à la fin août. Lorsque les vendanges sonnent, nous approchons les rendements autorisés, 50 à 55 hl ha. Si vous alliez voir à la mairie de Saint Julien les déclarations de récolte, vous vous apercevriez que les ténors de l'appellation approchent aussi les limites.

Est-ce que Anthony Barton ne nous aurait pas donné ici la définition d'un grand terroir : là où la vigne, conduite le plus naturellement et le plus simplement, fait un grand vin à 50hl ha.

Fabian barnes

2024 - fraicheur et plaisir, Le Fruit d’un long combat

Lecture en 2 min

2024 fut un millésime d’efforts ardus, où la nature a mis les vignerons à l’épreuve semaine après semaine. Après des années de chaleur et d’équilibre, Bordeaux retrouve un profil plus frais, plus humide, exigeant une vigilance constante face au mildiou et à la pourriture. Pourtant, malgré les obstacles, la région signe des vins sincères, bien buvants, digestes. Des rouges légers, fruités, des blancs frais et aromatiques, des liquoreux délicats et purs. En 2024, les meilleurs crus sont nées d’une très exigeante rigueur.

Analyse météo

L’année s’ouvre sur un hiver doux mais exceptionnellement pluvieux, rendant les travaux de taille difficiles et retardant le débourrement. Le printemps reste frais et instable, avec des gelées fin avril qui touchent certains secteurs sensibles. Le mildiou, précoce et tenace, s’installe dès la troisième semaine d’avril, imposant une attention permanente au vignoble.

La floraison, en juin, se déroule sous un temps humide, entraînant coulure et millerandage, notamment sur le merlot. L’été, plus sec à partir de juillet, relance la croissance, mais la véraison reste étalée. Août, chaud et lumineux, redonne confiance, favorisant une maturation lente et homogène. En revanche, septembre alterne pluies et fraicheur et un long épisode pluvieux à partir du 20 compromet une partie des vendanges de merlot. Les cabernets, récoltés plus tard, bénéficient d’un temps plus stable et d’une belle fenêtre climatique jusqu’à mi-octobre.

Dans le Sauternais, l’alternance de périodes humides et sèches favorise une botrytisation rapide et régulière, donnant naissance à des moûts purs et aromatiques.

Rive droite

Sur la rive droite, 2024 fut une année d’hétérogénéité. Les terroirs argilo-calcaires de Saint-Émilion ont offert des merlots frais, élégants, délicats. La chair est fine, le fruit éclatant, soutenu par une acidité bien présente. Les zones plus humides montrent davantage de souplesse, et souvent de la dilution, mais propose toutefois une aromatique séduisante. Les meilleurs Pomerol proposent de jolis équilibres et leur suavité naturelle. Une rive droite sincère, dominée par la simplicité, la fraîcheur et le fruitée.

Rive gauche

Le Médoc et les Graves ont profité d’une météo plus clémente en fin de saison. Les cabernets sauvignons qui ont pu être vendangés tard, présentent un profil classique : couleur intense, tanins fins, structure droite. Ils contribuent très nettement à la qualité de l’assemblage final. Margaux, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe, les meilleurs crus expriment leur rigueur avec des vins francs, nets, équilibrés, sans excès. À Pessac-Léognan, les rouges séduisants exprimment une certaine droiture, de la fraîcheur et un fruité éclatant.

Blancs secs

Jolie réussite pour les blancs secs. L’absence de canicule et la fraîcheur des nuits ont permis de préserver des équilibres acides. Les sauvignons très aromatiques expriment des notes de zeste de citron, de pamplemousse et de fleurs blanches ; les sémillons, sur des terroirs appropriés, ajoutent ampleur et suavité. Lorsque les graves sont profondes, celles-ci livrent des vins droits, précis, vibrants, au style pur et cristallin.

Liquoreux

Millésime relativement favorable aux liquoreux. Le botrytis s’est développé tôt et de façon homogène, permettant des tries successives nettes et régulières. Les vins sont purs, un “rôti” bien développé : arômes d’abricot confit, de miel et de fruits exotiques. Certes la bouche manque de chair mais elle et néanmoins savoureuse et équilibrée. . Des liquoreux fins, harmonieux, d’une élégance classique — la douceur de la précision.

Conclusion

2024 ne restera pas dans les annales comme un millésime d’exception, mais comme celui de la résilience. Grâce à la vigilance et la ténacité des vignerons, Bordeaux livre des vins francs, frais et accessibles.

Le tour des appellations – Coups de cœur

2023 - Le jeu des contrastes

Lecture en 2 min

2023 s’annonce comme une année contrastée et surprenante. Si le vignoble bordelais a connu de fortes pressions de mildiou et des épisodes climatiques extrêmes, les vins produits se distinguent par leur fraîcheur, leur typicité et leur élégance. Moins uniformes que 2022, ils offrent une grande variété de profils selon les terroirs et les choix de vinification. Un millésime de nuances, où la finesse prime sur la puissance pour les rouges — la grâce pour les blancs.

Analyse météo

Le millésime 2023 débute par un hiver frais et peu ensoleillé, retardant le débourrement et épargnant les vignes du gel printanier. Le printemps, alternant douceur et fraîcheur, favorise la pression du mildiou, obligeant les vignerons à une vigilance constante. Heureusement, le mois de mai, chaud et sec, assure une floraison rapide et homogène, sans coulure ni millerandage.

L’été les orages s’enchaines et la vigne poursuit sa croissance : la véraison, très irrégulière, s’étale sur un mois. Enfin, à partir de la mi-août, le temps bascule : chaleur intense, sécheresse. Le mois de septembre chaud et lumineux profite à la maturation et aux vendanges des blancs secs et merlots précoces mais les pluies annoncées pour le 20 du mois laissent craindre la pourriture et précipitent certaines récoltes. Les vendanges, s’échelonnent jusqu’à octobre pour les Cabernet sauvignon qui pouvaient attendre. Les conditions climatiques ont été très favorable au développement de la pourriture noble, et le temps secs et particulièrement chaud jusqu’a la mi-octobre ont permis une belle concentration des raisins destinés aux liquoreux.

Rive droite

Sur la rive droite, la diversité des situations domine tant la pression du mildiou puis de la pourriture distingue les parcelles et les crus. Les terroirs dit froid, calcaires et argilo-calcaires, ont donné des merlots frais, fruités, à la texture veloutée. Les sols plus chauds ont produit des vins plus denses, parfois un peu fermes. La part de Cabernet Franc dans l’encépagement qui ont pu patienter après les pluies à toute son importance. Une rive droite particulièrement nuancée où la main du vigneron a été capital.

Rive gauche

Le Médoc et les Graves signent un millésime très contrasté, mais souvent brillant sur les grands terroirs. Les cabernets sauvignons réussis sont ceux qui ont pu traverser la semaine de pluies de septembre et pleinement profiter du climat d’octobre. Cela se montrent profonds, racés, d’un classicisme éclatant. Une rive gauche certes incomparable à 2022, mais marquée par de belles réussites sur les sols profonds et bien drainés.

Blancs secs

Les blancs secs sont l’un des points forts du millésime. Préservés des excès de chaleur jusqu’à la mi-août, ils présentent une fraîcheur éclatante et un éclat aromatique remarquable. Les sauvignons sont tendus, sapides, très expressifs, tandis que les sémillons ajoutent moelleux et complexité florale. Les graves profondes livrent des blancs lumineux, pleins, d’un équilibre parfait entre tension et gras. Des vins éclatants, à la fois purs et gourmands — admirables de précision.

Liquoreux

Le Sauternais signe un très grand millésime. Grâce à une alternance idéale d’humidité et de chaleur à la mi-septembre, le botrytis s’est installé précocement et de manière homogène. La concentration des baies fut rapide et naturelle. Les vins allient richesse, intensité aromatique et fraîcheur superbe. Arômes de miel, d’abricot confit, de fruits exotiques et de fleurs blanches. Des liquoreux puissants mais équilibrés, dans la lignée des grandes années récentes.

Conclusion

2023 est un millésime hétérogène dominé par la réussite éclatante des blancs et des liquoreux. Les rouges ne brillent pas mais les meilleurs ravissent les palais par leur potentiel aromatique et la finesse de leurs structures ; ils reflètent assez fidèlement l’expression des terroirs.

Un Bordeaux de contrastes et de clarté, où la main du vigneron a dû guider la nature avec finesse — la précision dans la diversité.

Le tour des appellations – Coups de cœur

2022 - La grâce de la chaleur maîtrisée

Lecture en 2 min

Après la trilogie 2018-2019-2020, 2022 s’impose comme un millésime d’exception, né d’une année extrême. Un été brûlant, une sécheresse record… et pourtant, Bordeaux a signé des vins d’un équilibre saisissant. La vigne, forte de son expérience, a su puiser en profondeur, livrant des raisins concentrés mais d’une fraîcheur remarquable. Des rouges puissants et soyeux, de bons blancs secs, des liquoreux rares mais fins : 2022, c’est la grâce de la chaleur maîtrisée.

Analyse météo

Le millésime 2022 restera dans les mémoires pour sa sécheresse : un hiver sec, un printemps chaud, puis un été exceptionnellement aride. Pourtant, la vigne n’a pas souffert autant qu’attendu. Les pluies de juin et d’août ont permis de relancer la maturation. Les vendanges, précoces, se sont déroulées dans une atmosphère sereine. Les raisins étaient petits, à la peau épaisse, riches en tanins et en couleur, mais dotés d’un jus étonnamment frais. 2022 démontre que Bordeaux sait désormais apprivoiser la chaleur sans perdre son équilibre.

Rive droite

Sur la rive droite, les merlots, récoltés tôt, offrent des vins pleins, veloutés, d’une maturité douce. Le Libournais brille par la qualité de ses plateaux calcaires : fruits noirs précis, tanins fins, bouche élancée. Les graves de Pomerol, plus solaire, exprime un velours sensuel et une profondeur suave, sans lourdeur. 2022 c’est la consécration du Cabernet-franc : dense, intense, frais et exaltant. Une rive droite de grand équilibre, charnue et lumineuse.

Rive gauche

Le Médoc et les Graves confirment le potentiel des grands cabernets sauvignons en année chaude. Les tanins sont d’une finesse magistrale, les fruits éclatants, les structures impeccablement tenues. Saint-Julien, toujours modèle d’homogénéité, affiche une régularité impressionnante. Pauillac atteint une maturité idéale : densité, fraîcheur, allonge majestueuse. Saint-Estèphe livre des vins pleins d’énergie, droits et terriens. Margaux charme par ses notes florales et son raffinement aérien. À Pessac-Léognan, les rouges conjuguent puissance et élégance, équilibre et profondeur. Une rive gauche solaire mais ciselée, vibrante d’énergie et de grâce.

Blancs secs

Année chaude, mais pas si mal pour les blancs secs. Les nuits fraîches d’août et septembre ont préservé la tension aromatique. Les sauvignons sont varietaux et livrent des arômes d’agrumes et de fleurs blanches ; les sémillons plus exigeants ajoutent gras et texture quand ils sont réussis. Les meilleurs vins sont droits aromatiques et savoureux.

liquoreux

Le Sauternais a souffert du manque d’humidité, limitant le développement du botrytis. Il a fallut pouvoir patienter jusqu’à octobre pour enfin voir le champignon. Les vendanges de septembre sont essentiellement passerillées. Pour ceux qui ont attendu mi-octobre, les volumes sont faibles mais les moûts sont incroyablement riches et intenses. Les vins produits offrent une grande profondeur, une belle complexité digne des très grands millésimes avec moins de vivacité.

Conclusion

2022 est une démonstration de maîtrise et de résilience. Malgré la chaleur, Bordeaux a livré des vins complets, équilibrés, vibrants. Les rouges sont puissants mais gracieux, les blancs malgré des conditions peu favorables sont lumineux, les rares liquoreux botrytisés splendides.

Un millésime de plénitude et de modernité, où la chaleur devient lumière — la grâce de la chaleur maîtrisée.

Le tour des appellations – Coups de cœur

2021 - La fraîcheur retrouvée

Lecture en 2 min

Après trois années de chaleur et de plénitude, 2021 marque le retour à la fraîcheur. Une année plus septentrionale dans son style, qui rappelle les grands classiques d’autrefois. Les vins affichent des degrés modérés, des tanins fins, une tension éclatante. Un Bordeaux délicat, précis, porté par l’élégance et la vivacité du fruit. 2021, c’est la grâce retrouvée de la légèreté.

Analyse météo

Le cycle de 2021 fut exigeant. Un printemps froid et humide a provoqué de fortes gelées en avril, réduisant les rendements sur certaines zones. Le début d’été, pluvieux et frais, ralentit la maturation, avant qu’un mois de septembre lumineux et sec ne renverse la tendance. Cette fin de saison magnifique, accompagnée de nuits fraîches, a permis une maturité lente et complète sur les terroirs bien drainés. Les vendanges, tardives, se sont déroulées sous un ciel clair. Les raisins sont équilibrés : sucres modérés, acidité préservée, tanins fins. 2021, c’est le triomphe de la patience et de la précision.

Rive droite

Sur la rive droite, 2021 s’exprime dans un registre élégant et fluide. Les merlots, mûrs sans lourdeur, livrent des vins d’un fruit éclatant, avec une fraîcheur naturelle et une belle allonge. Saint-Émilion retrouve un style classique : vins droits, raffinés, vibrants, où la minéralité calcaire sublime le fruit rouge. Pomerol, plus concentré, garde son velouté typique, mais dans une expression plus mesurée et florale. Dans les Côtes, Castillon et Francs livrent des rouges sincères, vifs, dynamiques, portés par une belle énergie. Une rive droite fraîche, lisible et harmonieuse.

Rive gauche

Le Médoc et les Graves livrent des vins d’un éclat rare. Les cabernets sauvignons, récoltés à maturité lente, offrent des rouges droits, fins, d’une pureté aromatique saisissante. Saint-Julien séduit par son équilibre et sa régularité ; Pauillac par sa tension et sa précision ; Saint-Estèphe par sa droiture et son grain ferme mais poli. Margaux retrouve la grâce florale qui fait sa renommée, tandis que Pessac-Léognan livre des rouges d’une distinction sobre, tout en finesse. Une rive gauche élancée, élégante, d’une grande lisibilité — la beauté du classicisme retrouvé.

Blancs secs

2021 est une année exceptionnelle pour les blancs secs. Les conditions fraîches ont favorisé des maturités lentes et des équilibres cristallins. Les sauvignons brillent par leur éclat d’agrumes, leur pureté et leur tension minérale, tandis que les sémillons ajoutent de la rondeur et de la complexité. Les graves profondes signent des vins tendus, salins, précis, d’une intensité aromatique superbe. Des blancs vibrants, droits et lumineux — parmi les plus beaux de la décennie.

Liquoreux

Année difficile pour le Sauternais, frappé par le gel et une botrytisation tardive, mais les crus les plus patients ont produit des vins d’une grande finesse. Moins riches, mais d’un équilibre exemplaire, ils offrent des notes de miel léger, d’abricot frais et de fleur d’acacia. Des liquoreux subtils, aériens, d’une délicatesse rare. Une réussite fragile mais précieuse.

Conclusion

2021 signe le retour de la fraîcheur et de la délicatesse. Les rouges sont précis, digestes, d’un équilibre cristallin ; les blancs, superbes, tendus, lumineux ; les liquoreux, gracieux et raffinés. Un millésime sincère, qui réaffirme le style bordelais dans sa plus noble simplicité.

La fraîcheur retrouvée, l’élégance du naturel.

Le tour des appellations – Coups de cœur

*(Sélection issue des dégustations primeurs)*

**Saint-Émilion :** Pavie-Macquin, Larcis Ducasse, Canon, Clos Fourtet, La Gaffelière

**Pomerol :** La Conseillante, Clinet, Gazin

**Castillon & Francs :** Clos Puy Arnaud, Domaine de l’A, Joanin Bécot

**Fronsac :** Fontenil, La Vieille Cure, Moulin Haut-Laroque

**Pessac-Léognan :** Smith Haut Lafitte, Domaine de Chevalier, Les Carmes Haut-Brion, Pape Clément, Malartic-Lagravière

**Médoc & Haut-Médoc :** La Lagune, Sociando-Mallet, Potensac

**Saint-Julien & Pauillac :** Léoville-Barton, Léoville-Poyferré, Gruaud Larose, Lynch-Bages, Pichon-Comtesse, Grand-Puy-Lacoste

**Margaux :** Brane-Cantenac, Rauzan-Ségla, Giscours, Malescot Saint-Exupéry

**Liquoreux :** Rieussec, Coutet, Suduiraut, Doisy-Daëne, Guiraud

2020 - La profondeur tranquille

Lecture en 2 min

2020 clôt une trilogie exceptionnelle à Bordeaux (2018–2019–2020) en rouge. Plus sobre que 2018, plus vibrant que 2019, il incarne l’équilibre parfait entre densité et fraîcheur. Un millésime de concentration naturelle, mûr sans chaleur, dense sans excès. Des vins à la fois charnels et droits, profonds mais lumineux. 2020, c’est la sérénité après la maîtrise — la profondeur tranquille. A contrario, les blancs secs frais et fruité manquent de stature, les liquoreux ont beaucoup souffert de ce début d’automne, les rares réussis sont tout de même gourmand.

Analyse météo

L’année débute par un hiver doux et humide, suivi d’un printemps précoce et instable. Le mois de mai apporte chaleur et floraison rapide, mais l’été, chaud et sec, resserre les rendements. Malgré quelques stress hydriques localisés, les vignes bien enracinées ont résisté grâce à un été équilibré, ponctué d’orages salvateurs en août. Les vendanges, précoces, se déroulent dans des conditions idéales : journées chaudes, nuits fraîches, maturité homogène. Les raisins sont petits, concentrés, aromatiques, dotés d’une acidité naturelle qui soutient la richesse du millésime. 2020, c’est l’équilibre né du contraste : la puissance et la tension réunies.

Rive droite

Sur la rive droite, 2020 offre des vins d’une intensité sereine. Les merlots, riches mais frais, livrent des rouges amples, élégants, profonds, d’une texture caressante. Saint-Émilion se distingue par son éclat et sa pureté : fruits noirs juteux, tanins veloutés, allonge saline. Les terroirs calcaires confèrent cette énergie minérale qui équilibre la générosité du fruit. Pomerol, plus rond, exprime la densité et la douceur du millésime, tout en gardant un grain précis. Dans les Côtes, Castillon et Francs livrent des vins sincères, vibrants, pleins de fraîcheur. Une rive droite lumineuse, sensuelle et équilibrée.

Rive gauche

Le Médoc et les Graves signent une année d’une homogénéité impressionnante. Les cabernets sauvignons, mûrs et précis, donnent des vins ciselés, tendus, profonds. Saint-Julien incarne l’élégance : équilibre, droiture, finesse, éloquence. Pauillac impressionne par sa densité racée, sa profondeur. Saint-Estèphe séduit par sa vigueur et sa constance. Les Margaux sont tout doux, suaves, ronds et chauds pendant que Pessac-Léognan livre des rouges gourmand à souhait alliant droiture et sensualité. Une rive gauche architecturée, droite et lumineuse — Bordeaux dans sa forme la plus pure.

Blancs secs

L’été chaud et sec laissait craindre le pire. Heureusement, les sols ne manquaient pas d’eau et conjugués avec des nuits fraîches ont permis d’obtenir des vins relativement frais et savoureux. Les sauvignons sont moins aromatiques qu’en 2019 mais les sémillons relativement réussis ajoutent de la rondeur et de la complexité et apportent la suavité à ce millésime.

Liquoreux

Année difficile pour le Sauternais, avec une botrytisation tardive et particulièrement hétérogène et compliquée. Les crus les plus rigoureux ont néanmoins produit des vins raffinés, d’une grande finesse. Arômes d’abricot, d’agrumes, de fleurs blanches, de noix et de notes grillées. Des liquoreux discrets mais élégants.

Conclusion

2020 clôt une trilogie exceptionnelle avec brio. Les rouges sont intenses, précis, d’un équilibre magistral. Grande année à rouges, petite année à blancs : malgré tout les blancs secs sont savoureux et les liquoreux subtils et fins. Un millésime de maturité et de maîtrise, puissant sans excès, vibrant sans dureté.

Un Bordeaux serein, profond et lumineux — la profondeur tranquille.

Le tour des appellations – Coups de cœur

2019 - L’évidence du fruit

Lecture en 2 min

2019 incarne le retour à l’harmonie naturelle. Une année lumineuse, équilibrée, où la maturité s’est installée sans excès. Les vins allient profondeur et fraîcheur, intensité et grâce. Après les tensions climatiques de 2018, Bordeaux signe un millésime d’évidence : des rouges purs, expressifs, précis, d’un équilibre presque parfait. Le charme et la clarté — voilà la signature de 2019.

Analyse météo

L’année 2019 commence sous un hiver doux et sec, suivi d’un printemps instable, ponctué d’averses qui certes reconstituent les réserves hydriques mais perturbent la floraison. Puis, à partir de mi-juin, un été chaud et lumineux s’installe, sans excès de sécheresse grâce à quelques pluies salvatrices variables selon les régions. En août, les journées ensoleillées alternées de nuits fraîches permettent une maturation lente qui se prolonge en septembre. Les vendanges, menées sous un temps serein, offrent des raisins d’un équilibre naturel remarquable : riches sans lourdeur, préservant une bonne acidité. 2019, c’est l’évidence du climat juste.

Rive droite

Sur la rive droite, 2019 exprime la douceur d’un merlot mûr et frais. Saint-Émilion brille par sa finesse et sa précision : celle d’un fruit noir éclatant, des tanins soyeux, une allonge fraîche et minérale. À Pomerol, la maturité parfaite des raisins donne des vins voluptueux, d’une texture caressante, soutenus par une belle fraîcheur interne. Une rive droite d’équilibre, charnelle et vibrante.

Rive gauche

Si les merlots ont tout aussi bien profité du mois de septembre, la récolte des cabernets sauvignon s’est étalée jusqu’à la mi-octobre. Les raisins les plus mûrs ont une belle richesse en sucre tout en maintenant une bonne acidité en accord avec un tannin ferme. La particularité des terroirs conjuguée à la proportion de l’encépagement Merlots/Cabernets dessine la diversité des vins du médoc.

Blancs secs

Les blancs secs 2019 conjuguent ampleur et éclat. Les nuits fraîches ont permis de conserver tension et vivacité malgré la chaleur estivale. Les sauvignons livrent des arômes d’agrumes mûrs, pamplemousse, lime et des arômes exotiques de mangue très caractéristiques ; les sémillons apportent rondeur, texture, suavité. Les graves profondes signent des blancs amples, lumineux, à la fois riches et frais. Un millésime de droiture et d’énergie.

Liquoreux

Année très compliquée pour le Sauternais, la pourriture noble a tardé à s’installer et les pluies en flots continues de fin septembre à fin octobre ont laissé très peu de fenêtres propices à des tris qualitatives. Au prix d’une sélection drastique et de rendements ridicules quelques liquoreux sont fins et lumineux frais et gourmand.

Conclusion

2019 est un pur Bordeaux d’école septentrional. Les rouges marient intensité du fruit et fluidité de bouche avec selon les région une structure tannique plus ou moins ciselée ; les blancs unissent générosité, richesse et tension ; les rares liquoreux brillent, au delà du vin, par l’exigence et la ténacité des vignerons.

La justesse du fruit, la lumière du terroir — l’évidence du millésime.

Le tour des appellations – Coups de cœur

2018 - La puissance sereine

Lecture en 2 min

2018 ouvre un nouveau cycle à Bordeaux : celui d’un équilibre retrouvé entre maturité et précision. Après un début de saison difficile, la nature a offert une fin d’été parfaite, permettant de produire des vins spectaculaires d’intensité et de pureté. Denses mais harmonieux, riches mais frais, les 2018 marquent un sommet moderne du style bordelais. Une année de puissance sereine, lumineuse et parfaitement maîtrisée.

Analyse météo

L’année commence sous la pluie : un hiver provoquant un retard de débourrement puis un printemps très humides favorisant un mildiou foudroyant sur feuilles, sur grappes, les orages de grêle n’arrangent rien, l’inquiétude est largement palpable chez les vignerons devant faire face à tant de pressions. A partir de juillet, le temps change radicalement : un été chaud, sec, lumineux, sans excès de canicule, s’installe durablement. Les vignes reprennent vigueur, la maturité progresse lentement mais sûrement. Septembre et octobre, ensoleillés et secs, permettent des fin de maturité complètes et des vendanges sereines et tardives. Les raisins sont splendides : petits, concentrés, à la peau épaisse, avec des tanins mûrs et une acidité étonnamment fraîche. 2018 est un millésime d’exception né du contraste entre abondance solaire et rigueur technique.

Rive droite

Sur la rive droite, 2018 offre des vins d’une sensualité contenue. Les merlots, d’une maturité parfaite, livrent des rouges charnus, veloutés et profonds. Saint-Émilion brille par l’équilibre de ses vins entre ampleur et droiture, des tannins structurants mais soyeux. À Pomerol, la richesse naturelle du millésime s’exprime dans une texture moelleuse , duveteuse, et un fruité intense noir et pur. Dans les Côtes, notamment à Castillon et Francs, mais aussi à Fronsac et Canon Fronsac les rouges se distinguent par leur densité et leur éclat. Une rive droite festoyante où puissance et fraîcheur se confondent.

Rive gauche

Le Médoc et les Graves signent de grands vins. Les cabernets sauvignons, parfaitement mûrs, offrent des structures monumentales dans un parfait équilibre. Pauillac impressionne par sa densité monolithique et ses longueurs intarrissable. Saint-Estèphe s’accorde un tannin plus affirmé mais aussi un fruité plus vivifiant. Saint-Julien affiche la générosité, du fruit du jus, du fruit du jus… Plus au sud, et probablement parce que le merlot est plus abondant, et que mildiou et grêle ont été plus intense qu’au nord, les vins de Margaux assurément gourmand à souhait affichent une arrogance juvénile liée à l’alcool un peu frontal et un tannin ciselant. Pessac-Léognan aussi revêt une pointe alcooleuse mais cette trame crayeuse qui est la sienne enveloppée de fruit gourmand et sa chair juteuse en font une réussite du millésime . Une rive gauche puissante, lumineuse, symbole d’un Bordeaux exceptionnel en particulier au nord.

Blancs secs

Les blancs secs 2018 sont tendre, gourmand, parfois solaires, et pour les plus réussis équilibrés par un aromatique d’agrumes mûrs généreux; les sémillons, en particulier sur argilo-calcaire, apportent volume et suavité. Des vins charmeurs, pleins, plus ronds que tendus, peu éloquents mais savoureux.

Liquoreux

Année complexe pour le Sauternais, marquée en premier lieu par une attaque massive, intense, du mildiou ; puis des orages de grêle destructeurs. L’automne chaud et ensoleillé favorise le passerillage mais pas le développement de la pourriture noble qu’il faudra attendre mi-octobre pour des vendanges fin octobre. Les crus les mieux notés ont toutefois produit des vins superbe : puissants, riches, aux arômes de fruits confits, de miel, d’ananas rôti et d’épices douces. La plus part manquent de fraicheur et d’élégance qu’octroie un botrytis magnifiquement développé, ils ont même pour certains une tendance à s’empâter. Malgré cela ces liquoreux sont profonds, voluptueux et savoureux.

Conclusion

2018 est un grand millésime de modernité maîtrisée. Des rouges somptueux ; des blancs secs charmeurs ; des liquoreux généreux. Un Bordeaux à la fois intense et apaisé, qui allie force et transparence.

Une année de maturité tranquille, où la puissance se fait harmonie — la puissance sereine.

Le tour des appellations – Coups de cœur

2017 - La précision après l’épreuve

Lecture en 2 min

2017 fut un millésime d’émotion et de résilience. Marqué par les épisodes de gel du mois d’avril, il mit à rude épreuve le vignoble bordelais. Pourtant, les propriétés épargnées ou bien situées ont su produire des vins superbes, fins, précis, portés par une grande fraîcheur. Après la puissance des 2015 et 2016, 2017 incarne la délicatesse et la justesse : un Bordeaux ciselé, sincère et lumineux.

Analyse météo

Le millésime 2017 débute sous de bons auspices : un hiver sec, un printemps précoce, une floraison rapide et homogène. Mais dans la nuit du 26 au 27 avril, deux gelées successives frappent durement certaines zones, en particulier dans les bas de coteaux et les plaines. Les parcelles préservées, notamment sur les plateaux calcaires, les graves profondes et les pentes bien exposées, poursuivent un cycle régulier. L’été, chaud et sec, favorise une maturation rapide, tandis que septembre, ensoleillé et ventilé, permet des vendanges précoces et sereines. Les raisins sont concentrés, équilibrés, d’une grande pureté. 2017 récompense la précision du travail humain et la valeur des grands terroirs.

Rive droite

Sur la rive droite, les terroirs calcaires et argilo-calcaires, moins touchés par le gel, ont brillé. Les merlots, mûrs sans excès, livrent des vins pleins de fruit, au toucher velouté et à la fraîcheur naturelle. Saint-Émilion exprime toute sa grâce : droiture, équilibre, tanins fins et allonge minérale. Pomerol, plus solaire, séduit par sa texture onctueuse, son fruit noir éclatant et ses tanins soyeux. Dans les Côtes, notamment à Castillon et Francs, les vins se montrent précis, lumineux, d’un style digeste et harmonieux. Une rive droite d’élégance et de pureté, concentrée sans lourdeur.

Rive gauche

Le Médoc et les Graves s’en sortent remarquablement. Les cabernets sauvignons, parfaitement mûrs, donnent des vins équilibrés, droits, d’un éclat classique. Saint-Julien incarne la justesse et la régularité : tanins soyeux, trame allongée, fruit pur. Pauillac brille par sa densité mesurée et sa fraîcheur mentholée. Saint-Estèphe se distingue par son énergie et sa profondeur, sans rusticité. Margaux charme par sa souplesse et son parfum floral, tandis que Pessac-Léognan livre des rouges délicats, persistants, d’une très belle pureté. Une rive gauche élégante, racée, qui conjugue finesse et précision.

Blancs secs

Très belle réussite pour les blancs secs. Les conditions climatiques ont favorisé la vivacité et la netteté aromatique. Les sauvignons livrent des arômes d’agrumes, de fleurs et de fruits à chair blanche, soutenus par la rondeur des sémillons. Les vins sont tendus, précis, salins, d’une grande élégance. Un millésime lumineux, parfait pour les amateurs de blancs fins et ciselés.

Liquoreux

Année difficile pour le Sauternais, frappé par le gel et marqué par une botrytisation tardive et irrégulière. Les crus les mieux situés ont cependant réalisé des vins d’une belle pureté, plus légers mais d’une précision remarquable. Arômes d’abricot frais, de miel blanc, de fleurs d’oranger. Des liquoreux élégants, aériens, au charme délicat. Peu de volumes, mais une grâce indéniable.

Conclusion

2017 incarne la finesse et la résilience. Un millésime de sélection, mais aussi de clarté : les vins sont droits, précis, frais, et déjà délicieux. Les rouges conjuguent élégance et harmonie, les blancs brillent par leur éclat, les liquoreux par leur légèreté.

Un Bordeaux sincère, précis, fidèle à ses terroirs — la précision après l’épreuve.

Le tour des appellations – Coups de cœur

*(Sélection issue des dégustations primeurs)*

**Saint-Émilion :** Pavie-Macquin, Larcis Ducasse, Canon, Clos Fourtet, La Gaffelière

**Pomerol :** Clinet, La Conseillante, Gazin, Beauregard

**Castillon & Francs :** Clos Puy Arnaud, Domaine de l’A, Joanin Bécot

**Pessac-Léognan :** Smith Haut Lafitte, Domaine de Chevalier, Pape Clément, Les Carmes Haut-Brion, Malartic-Lagravière

**Saint-Julien & Pauillac :** Léoville-Barton, Léoville-Poyferré, Gruaud Larose, Lynch-Bages, Pichon-Baron, Pontet-Canet, Grand-Puy-Lacoste

**Margaux :** Brane-Cantenac, Rauzan-Ségla, Giscours, Malescot Saint-Exupéry

**Liquoreux :** Yquem, Rieussec, Coutet, Suduiraut, Doisy-Daëne

2016 - La grâce innatendue

Lecture en 2 min

2016 fut un millésime paradoxal : un printemps détrempé, un été brûlant, puis un automne miraculeux.

Ce qui aurait pu virer à la catastrophe s’est transformé en grâce.

Les cabernets ont atteint une maturité parfaite, donnant des rouges denses mais frais, d’une précision remarquable.

Les deux rives ont rarement été aussi homogènes : Bordeaux a retrouvé l’équilibre qu’on croyait réservé aux grands classiques.

Un millésime de garde, mais déjà irrésistible par son harmonie naturelle.

Analyse météo

Le cycle végétatif de 2016 fut tout sauf paisible.

Un printemps long, froid et pluvieux a retardé la croissance, provoquant des inquiétudes sur la floraison et le mildiou.

Puis, brusquement, la météo bascule : à partir de juillet, un été chaud et sec s’installe durablement.

Les vignes souffrent parfois, les baies restent petites et concentrées.

Mais la pluie du 13 septembre change tout : elle relance la maturation sans diluer.

Un “été indien” lumineux, des nuits fraîches et des vendanges tardives assurent un équilibre rare : richesse phénolique, acidité fine, tanins polis.

Un miracle d’équilibre – densité, fraîcheur, droiture – sans excès d’alcool ni de chaleur.

Rive droite

Sur la rive droite, 2016 offre une pureté exceptionnelle.

Les merlots, mûrs mais jamais lourds, allient profondeur et éclat de fruit.

Les vins de Saint-Émilion respirent la justesse : fruits noirs précis, tanins ciselés, allonge minérale.

Les terroirs calcaires et argilo-calcaires ont particulièrement brillé, donnant des vins d’une grâce tranquille.

Castillon, Francs ou Fronsac atteignent eux aussi un niveau historique : la fraîcheur naturelle de leurs sols a sublimé la concentration de l’année.

Une rive droite intense, sincère et vibrante, où la densité se marie à la finesse.

Rive gauche

2016 marque le grand retour des cabernets sauvignons mûrs et racés.

Dans le Médoc, la maturité lente a permis d’atteindre un équilibre parfait entre puissance et précision aromatique.

Saint-Julien se distingue par sa régularité exemplaire, Pauillac par sa densité et Saint-Estèphe par sa tendresse inattendue.

Margaux reste plus inégal, mais les meilleurs crus rayonnent d’élégance florale.

À Pessac-Léognan, les rouges séduisent par leur trame soyeuse et leur droiture : le fruit est pur, les tanins précis, les finales éclatantes.

Une rive gauche classique, droite et longiligne – tout Bordeaux dans sa définition la plus noble.

Blancs secs

2016 n’est pas une grande année pour les blancs secs, mais les réussites sont franches.

Les graves profondes ont permis de conserver fraîcheur et tension malgré la chaleur estivale.

Les meilleurs vins se distinguent par leur netteté aromatique et leur pureté : notes d’agrumes, de fleurs blanches et de pierre chaude.

Moins charnus que 2015, mais plus vifs et allongés : un style élégant et digeste, à boire sur la finesse.

Liquoreux

Année de passerillage plus que de botrytisation, 2016 donne des liquoreux équilibrés, floraux et délicats.

Moins opulents que les grands millésimes, ils charment par leur légèreté et leur fraîcheur.

Des vins digestes, lumineux, d’un charme immédiat – la grâce sans le sucre.

Conclusion

2016 réconcilie classicisme et modernité.

Les rouges affichent une régularité impressionnante, le fruit est pur, les tanins raffinés, les finales pleines d’énergie.

Les blancs sont nets, les liquoreux charmeurs sans excès.

Un millésime complet, profond, vibrant : Bordeaux dans son plus bel équilibre.

La grâce bordelaise, sans effet, juste la précision.

Le tour des appellations – Coups de cœur

(Sélection issue des dégustations primeurs)